Wenzel, Deutschlands schlechtester König

In der Stadt

Schon im Alter von zwei

Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn 1363 zum König von Böhmen

krönen. Karl war ein kluger und

diplomatischer Herrscher, der sich sehr bemühte, das immer stärker divergierende

Deutsche Reich zusammenzuhalten. Allerdings begünstigte er sein

böhmisches Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche

Hauptresidenz nach Prag.

·

1 von 6

Wenzel von Böhmen, eine

Blamage seiner Zunft

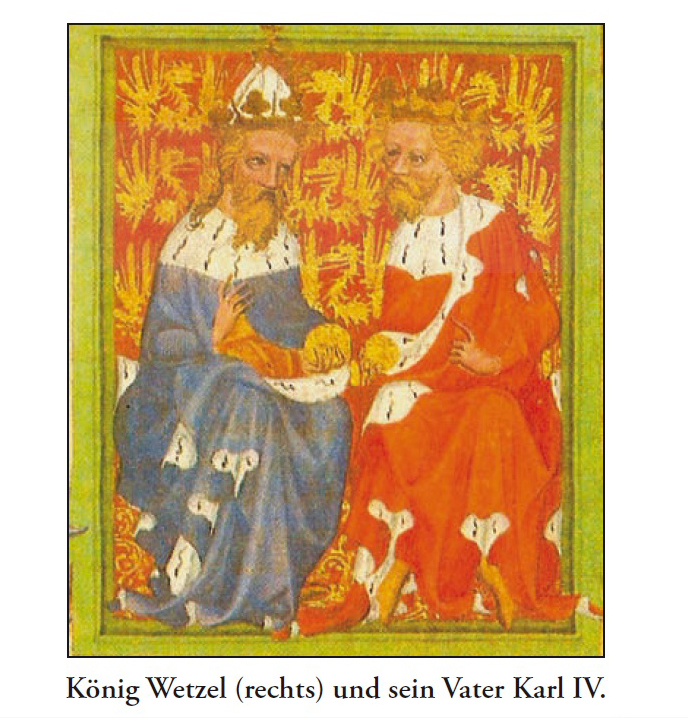

FOTO: A0009_DPAWenzel von Böhmen (r.) mit seinem

Vater Karl IV. Zeitgenössische Miniatur.

Nach dem Tod Karl IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es

zunächst geschickt, die rivalisierenden Fürsten, Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu

Am letzten Tag des Jahres 1386 geschah

eine persönliche Katastrophe. Einer der Jagdhunde fiel

Wenzels Gemahlin Johanna von Bayern an und biss sie zu Tode. Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich

hemmungslos dem Alkohol, wurde träge und bösartig. Manchmal

bekam er furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich

mit dem Prager Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,

wobei er selbst Hand anlegte. Der Generalvikar Johann von Pomuk wurde

auf Wenzels Befehl an ein Holzkreuz gebunden und am

20. März

Sein

ständiger Begleiter war ein Henker

In der Folgezeit benahm

Wenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot.

Seine Begleiter waren jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein Henker, den

er vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen

Koch, dessen Speise nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß

gesteckt haben. Wahrscheinlich ist das nur ein

Gerücht, es zeigt aber, dass man dem König solche Untaten durchaus zutraute.

Das Deutsche Reich

versank derweil in Anarchie. Mehrere

Kurfürsten taten sich deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel von

Böhmen als „unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber

des Reiches“ für abgesetzt erklärt und statt dessen

der Pfalzgraf Ruprecht zum König gewählt.

Wenzel bekam daraufhin wieder einen

Wutanfall und ließ große Töne hören: „Ich will das

rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als

er hoch auf den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen oder er muß

Wenzel

brachte den Lehrbetrieb an der Prager Universität zum Erliegen

Nach seiner Entlassung

regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und despotisch, wie es

seine Art war. 1409 beschnitt er die

Freiheiten der Prager Universität. Daraufhin verließen

sämtliche deutschen Professoren und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam

zum Erliegen. Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus

sympathisierend, schwenkte Wenzel nach dessen Hinrichtung als

Ketzer 1415 um und erließ mehrere Edikte gegen die Hussiten.

Am 30. Juli 1419 kam es in der Prager Neustadt deshalb zum

Aufruhr. Ein Hussitenhaufe stürmte das Rathaus, warf den Bürgermeister

und mehrere königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wütenden Pöbel mit

Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel war über diese Vorfälle so

entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem er am

16. August

1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen

Königtums.

Johanna

von Bayern (1362–1386)

Reiseroute

Johannas zu Wenzel im Jahre 1370

Johanna von Bayern (* 1362 vermutlich

in Den Haag; † 31. Dezember 1386 in Prag) war die zweitälteste Tochter Herzog Albrechts I. von Straubing-Holland. Sie

heiratete 1370 im Alter von acht Jahren den späteren böhmischen König und römisch-deutschen König Wenzel von Luxemburg,

der damals neun Jahre alt war.

Johanna reiste am 23.

August 1370 gemeinsam mit ihren Eltern von Den Haag über Rotterdam, Köln, Mainz undWürzburg nach Nürnberg. Als Geschenke

führten sie Räucheraale und Salzheringe mit. Am 18. September wurde Johanna in

Nürnberg den Vertretern des böhmischen Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV. übergeben.

Während ihre Eltern sich

auf den Weg in ihre niederbayerische Residenz Straubing machten,

wurde Johanna nach Prag gebracht. Nachdem Karl am 21. September in Marseille einen

päpstlichen Dispens wegen der engen Verwandtschaft der

Eheleute erreicht hatte, fand acht Tage später ein symbolisches Beilager statt.

Tatsächlich vollzogen wurde die Ehe schließlich

Wenzel heiratete am 2. Mai

1389 Johannas Nichte 2. Grades Sophie von Bayern.

Literatur [Bearbeiten]

§

Dorit-Maria

Krenn, Joachim Wild: „Fürste

in der Ferne“. Das Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland 1353–1425. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2003, ISBN 3-927233-86-2,

S. 15, 47 (Hefte zur bayerischen Geschichte und Kultur, Band 28).

§

Edmund von Oefele: Albrecht I., Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Baiern. In: Allgemeine Deutsche Biographie(ADB).

Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 230 f.

Sophie

von Bayern

|

|

Dieser Artikel behandelt die

Ehefrau König Wenzels von Böhmen. Ebenfalls so genannt wurde Sophie Friederike

von Bayern. |

|

Dieser Artikel oder

nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (bspw. Einzelnachweisen) ausgestattet. Die

fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Hilf bitte

der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte

angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung. |

Sophie Euphemia von

Bayern (tschechisch Žofie Bavorská; * 1376; † 1425 in Preßburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach war die zweite Ehefrau desböhmischen Königs Wenzel IV.

Sophie war die einzige

Tochter Herzog Johanns II. von Bayern-München und seiner Ehefrau Katharina von Görz. Sie wuchs bei dessen

älterem Bruder Friedrich von Bayern-Landshut auf der Burg Trausnitz auf.

1388 nahm Friedrich, der ebenso wie der bis 1400 auch als römischer König amtierende Wenzel gern jagte, seine

Nichte nach Prag mit.

Die Hochzeit zwischen der zwölfjährigen Sophie und dem fünfzehn Jahre älteren,

nach dem Tod ihrer Verwandten Johanna von Bayern verwitweten König fand am 2. Mai

Wohl auch, weil diese Ehe

wie die zwischen Wenzel und Johanna zuvor kinderlos blieb, wurde Sophie erst

elf Jahre später, am 15. März 1400, zur Königin von Böhmen gekrönt. Ihr

Ehemann, der König, nahm an der Krönung nicht teil. Sophie hielt sich oft in den

Ländereien auf, die sie als Mitgift erhalten

hatte. Seit 1402 hing sie den Lehren des Predigers Jan Hus an,

die sie auch bei Hof lange verteidigte. 1419, nach Wenzels Tod, warf ihr Papst Martin V. deshalb sogar Ketzerei vor.

Ebenfalls 1419 wurde Sophie

von König Sigismund, einem

Halbbruder ihres verstorbenen Mannes, zur Regentin Böhmens ernannt, in dem

mittlerweile die Hussitenkriege tobten. Nachdem sie vergeblich

versucht hatte, einen Landfrieden zu erzielen, verzichtete sie jedoch

auf dieses Amt. Sigismund wurde zum König von Böhmen gekrönt, Sophie zog sich

nach Pressburg zurück. Dort starb sie am 26.

September 1425. Sophie von Bayern wurde im Pressburger Martinsdom bestattet.

Der Legende zufolge war der

spätere Brückenheilige Johannes Nepomuk 1393 Sophies Beichtvater. Angeblich

wurde Nepomuk nicht deswegen gefoltert und von der von ihrem Schwiegervater Karl IV. errichteten Karlsbrücke in die Moldau gestürzt, weil er sich gegen Wenzels

Kirchenpolitik gewandt hatte, sondern weil er sich geweigert hatte, dasBeichtgeheimnis zu brechen und dem König mitzuteilen,

was dessen Ehefrau Sophie ihm gebeichtet hatte. Johannes Nepomuk wurde 1721 selig- und 1729 heiliggesprochen. Er

gilt heute als Schutzpatron Böhmens und Bayerns.

|

Vorgängerin |

Amt |

Nachfolgerin |

|

Königin von Böhmen |

Normdaten: PND: 137989024 | Wikipedia-Personeninfo

Wenzel

(HRR)

König

Wenzel. Illustration aus derWenzelsbibel,

c.1398/1395

Wenzel von Luxemburg aus

dem Geschlecht der Luxemburger, Beiname: der Faule (auch Wenzeslaus, tschechisch Václav; * 26. Februar 1361 in Nürnberg; † 16. August 1419 auf

der Wenzelsburg,

tschechisch Nový hrad u

Kunratic, heute im Stadtgebiet von Prag), war seit seiner Krönung im Kindesalter

1363 bis zu seinem Tod 1419 als Wenzel

IV. König von Böhmen und von 1376 bis zu seiner Absetzung

1400 römisch-deutscher König. Von 1373 bis 1378 war

er zudem Kurfürst von Brandenburg; das Haus

Luxemburg vereinte somit für den Fall einer Königswahl zwei Kurstimmen, die

böhmische und die brandenburgische, auf sich. Er war mit Johanna von Bayernund Sophie von Bayern verheiratet; beide Ehen blieben

kinderlos.

Inhaltsverzeichnis

·

1 Leben o

1.1 Wahl und erste Regierungsjahre o

1.2 Machtkämpfe innerhalb der Familie |

Leben [Bearbeiten]

Wahl

und erste Regierungsjahre [Bearbeiten]

Wenzel war der älteste Sohn

Kaiser Karls IV. aus dessen dritter Ehe mit Anna von

Schweidnitz. Er war seit frühester Kindheit als Haupterbe

vorgesehen. Karl ließ ihm Siegel anfertigen und brachte ihm bereits als

Kleinkind bei, sich als wahrer Herrscher zu verhalten. Als Erzieher dienten ihm Ernst von

Pardubitz, später Johann Očko von Wlašim, die ihn zu einem

zwar gebildeten, aber unselbständigen und unschlüssigen Menschen heranzogen.

Schon 1363 wurde Wenzel zum König von Böhmen gekrönt.

Er wurde auch noch zu Lebzeiten seines Vaters am 10. Juni 1376 in Frankfurt am Main zum Rex Romanorum gewählt und vom Kölner Erzbischof Friedrich III. von Saarwerden am 6. Juli 1376 gekrönt. Nach dem Tod

seines Vaters trat Wenzel 1378 dessen Nachfolge als König des Heiligen Römischen Reichs an.

Reise

der ersten Ehefrau Wenzels nach Prag 1370

In den Auseinandersetzungen

mit der Kirche (Abendländisches Schisma), wobei er wie schon

sein Vater Papst Urban VI. als rechtmäßigen Pontifex anerkannte,

und den Reichsstädtebünden hatte er keine glückliche Hand. Es kam

zu Kampfhandlungen mit einem süddeutschen Städtebund, als er die schwäbischen Landvogteien den Habsburgern übertragen

wollte. Wenzel kümmerte sich fast gar nicht um die Reichsangelegenheiten. Er

kam erst 1383 nach Nürnberg, doch wollte der Städtebund den von ihm verordneten Landfrieden, der auch

erstmals die Einteilung des Reiches in Kreise vorsah, nicht anerkennen, da dies

dessen Auflösung bedeutet hätte. Mit demLandfrieden von

Eger stellte er sich

auf die Seite der Fürsten, aber gegen die städtischen Bünde. Was ihm in Böhmen

einigermaßen gelang, nämlich die Ordnung aufrechtzuerhalten, misslang ihm in

Deutschland. Zudem nahm Wenzels Verhalten mehr und mehr despotische Züge an. Zu

der allgemeinen Unzufriedenheit trugen auch seine unfähigen Berater bei.

Nachdem Wenzel sich zudem mit niederem Adel und bürgerlichen Beratern umgab,

formierte sich auch in Böhmen der Widerstand des Adels, der von der Unfähigkeit

Wenzels und seiner Brutalität genug hatte, die auch in der Folterung und

Ermordung des Prager Generalvikars Johann von

Nepomuk, des verhassten Beichtvaters seiner Frau, zum Ausdruck kam.[1]

Machtkämpfe innerhalb der Familie [Bearbeiten]

Schließlich brachen auch

innerhalb der Luxemburger-Dynastie Machtkämpfe aus, angefacht durch seinen

Cousin Jobst von Mähren.

Am 8. Mai 1384 wurde Wenzel von den Vertretern des Adels in Königshof gefangen genommen. Den König setzte

man in Prag fest und Jobst übernahm die Verwaltung. Gleichzeitig bemühte sich

Wenzels jüngerer Bruder, Johann von

Görlitz, um dessen Befreiung. Wenzel wurde daraufhin auf die Burg Wildberg inOberösterreich verlegt. Es kam zu erfolgreichen

Verhandlungen über die Freilassung des Regenten, allerdings mit für ihn harten

Bedingungen, die Wenzel später jedoch nicht einhielt. Nach seiner Rückkehr

musste er sich verpflichten, die Rebellen, darunter Kaspar und Guandar von

Starnberg, Heinrich III. von Rosenberg, Heinrich III. von Neuhaus und andere böhmische Adelige, die am Aufstand

teilgenommen hatten, nicht zu bestrafen.

1394 lud Jobst von Mähren

führende Mitglieder des böhmischen Adels nach Prag ein,

darunter Heinrich von Rosenberg auf Krumau, Heinrich der Ältere von Neuhaus, Brenek von Fels und Schwihau, Otto der Ältere von Bergow, Heinrich Berka von Duba auf Hohenstein, Wilhelm von Landstein, Jan Michalec z Michalovic a na

Mladé Boleslavi, Boček II. von Podiebrad und Boresch IX. von Riesenburg der Jüngere. Am 5.

Mai 1394 veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung für ein Vorgehen zum

Wohle des tschechischen Volkes und gegen den König.

Im April überfielen Boresch

von Riesenberg und Bohuslav von Schwanberg mit weiteren Herren die Burg Toužim und

nahmen Propst Georg fest, den Boresch anschließend auf derBurg Riesenburg festhielt. Der König reagierte

wutentbrannt auf diesen Affront und befahl dem Prager Burggrafen Otto von Berg,

ein Heer zusammenzustellen und die Aufständischen zu bestrafen. Otto folgte,

zog jedoch mit den Soldaten nicht gegen die Rebellen, sondern gegen den König

selbst. Während seiner Rückkehr von seiner Burg Žebrákwurde Wenzel

gefangen genommen und im Weißen Turm auf der Prager Burg inhaftiert.

Wenzel wurde gezwungen,

seinen Cousin, den Markgrafen Jobst, zum Hauptmann des böhmischen Königreichs

zu ernennen. Ihm schlossen sich dann weitere böhmische Aristokraten an. Auf die

Seite Wenzels schlug sich jedoch sein Bruder Johann von Görlitz, der in Kuttenberg eine Armee zusammenstellte. Die

Rebellen zogen sich daraufhin mit dem König nach Südböhmen zurück. Zwischen

beiden Lagern entbrannte ein erbitterter Krieg. Johann ließ die Höfe und

Ländereien der Rosenberger plündern

und besetzteBudweis. Am 30. Juni 1394 schloss man Frieden

und Wenzel wurde wieder entlassen.

Der Frieden hielt nicht,

und Ende 1394 trafen sich die Landesherren, diesmal in Alttabor wieder. Markgraf Jobst erhielt

Unterstützung vom Meißner Markgrafen Wilhelm und dem von Verhandlungen mit seinem

Bruder enttäuschten Johann von Görlitz. Die neue Koalition, an der sich diesmal

auch Boresch VII. der Ältere beteiligte, traf sich mit dem König

auf seiner Burg Žebrák. In den von den höheren Adeligen vorgelegten Forderungen

sollten diese alle wichtigen Ämter erhalten und damit das Land kontrollieren

und verwalten. Auch dieses Friedensabkommen hielt nicht lange. Wenzel

inhaftierte den Markgrafen Jobst und Boček II. von Podiebrad; gegen andere,

darunter auch die Riesenburger, sollte ein Heer aufgestellt werden, angeführt

von Bořivoj ze Svinař.

1395 wurde Jobst entlassen

und zu Verhandlungen zugelassen, dies jedoch auf Kosten des Königsbruders

Johann von Görlitz. 1396 versuchte Wenzel, die Lage wieder in den Griff zu

bekommen und bat seinen Bruder Sigismund um Hilfe. Durch dessen Vermittlung

konnte am 2. April 1396 ein weiterer Frieden geschlossen werden, wiederum zu

Gunsten der böhmischen Landesherren.

1397 verschärfte sich die

Lage wieder, da der König neben den Mitgliedern des hohen Adels auch wieder

seine Günstlinge im niederen Adel bei der Verteilung von Posten

berücksichtigte. Der neu entstandenen Opposition unter der Führung des

mährischen Markgrafen Prokop,

die sich zum Ziel erklärte, gegebenenfalls die Günstlinge des Königs auch unter

Anwendung von Gewalt zu beseitigen, schloss sich auch Boresch an. Verhandlungen

fanden am 11. Juni 1397 auf der Burg Karlštejn statt. Die Interessen des abwesenden

Königs vertrat Herzog Hanusch. Während der Verhandlungen ließen die Abtrünnigen

des Königs die Ausgänge des Verhandlungssaales mit Bewaffneten besetzen und

beriefen vier der königstreuen Berater in den Konferenzraum. Sobald diese

eintraten, beschuldigte Hanusch den eingetroffenen Burchard Strnada z Janovic, ein Verräter zu

sein, zog sein Schwert und durchbohrte ihn. Johann Michales von Michalowitz und Boresch von Riesenburg warfen sich

auf die übriggebliebenen waffenlosen Räte und töteten sie. LediglichMarkolt z Vrutic gelang die Flucht, er starb jedoch

kurz darauf an seinen schweren Verletzungen. Daraufhin begaben sich die Mörder

zum König in Königshof und gestanden ihm die Tat. Wenzel nahm

die Nachricht über den Tod seiner Anhänger apathisch auf. Einen Monat später

bezichtigte er selbst seine ermordeten Räte des Verrats.

1400

– Abwahl [Bearbeiten]

Am 20. August 1400 wurde

Wenzel als eynen unnüczen,

versümelichen, unachtbaren entgleder und unwerdigen hanthaber des heiligen

Romischen richs (hochdeutsch:

unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Heiligen

Römischen Reiches)[2] von

den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln und Ruprecht, dem Pfalzgrafen bei

Rhein, auf der Burg Lahneck in Oberlahnstein für abgesetzt erklärt. Ruprecht aus dem Hause Wittelsbach wurde am folgenden Tag in Rhens von

den gleichen vier Kurfürsten zum König gewählt.

König ohne Krone – die letzten Jahre [Bearbeiten]

Auch in Böhmen regte sich

aufs Neue die Opposition des hohen Adels, diesmal wieder mit dem Meißner

Markgrafen Wilhelm, der jedoch nach dem Friedensvertrag von 1401 aus dem Land

wieder abziehen musste. Auf Druck der Aristokraten berief Wenzel seinen Bruder Sigismund

nach Böhmen, mit dem er in Königgrätz 1402 eine Vereinbarung traf, mit der

er ihm faktisch die Verwaltung von Böhmen überließ und ihm die böhmische Krone

nach seinem Tod versprach. Sigismund sollte ihm dafür zum Rückgewinn der

Reichskrone verhelfen. Der ungarische König übernahm die Macht und besetzte

nach und nach die Königsburgen, hatte jedoch mit dem Versprechen, das er seinem

Bruder gegeben hatte, keine Eile.

Wenzel begehrte auf. Sein

Bruder ließ ihn daraufhin am 6. März

Böhmischer König blieb

Wenzel bis zu seinem Tod, zumal er formal weiter auf sein Recht als

römisch-deutscher König pochte. 1411 wurde der Bruder Wenzels, Sigismund, neuer

römisch-deutscher König. Beide Brüder einigten sich, so dass Sigismund auch auf

Wenzels Hausmacht hoffen

konnte.

Im Jahre 1419 spitzte sich

der Konflikt mit den Hussiten zu.

Ende Juli 1419 gelang es ihnen, Prag in ihre Hand zu bekommen, wozu auch

Wenzels immer mehr als tyrannisch empfundene Herrschaft beigetragen hat. Wenzel

floh, doch starb er schon am 16. August desselben Jahres. Nach Wenzels Tod trat

Sigismund auch dessen Nachfolge als böhmischer König an.

Bewertung [Bearbeiten]

In seinem persönlichen

Charakter wird Wenzel als Paranoiker und als Tyrann beschrieben, der mit der

Reitpeitsche um sich schlug, seine großen Hunde auf unliebsame Menschen in

seiner Umgebung hetzte oder diese sogar aus fadenscheinigsten Gründen hinrichten

ließ.[3] Er

spielt auch eine Hauptrolle in der Geschichte von Johann von

Nepomuk, den er angeblich deshalb in die Moldau hat werfen lassen, weil er ihm die

Beichtgeheimnisse seiner Frau nicht habe preisgeben wollen. In Wahrheit ging es

um politische Differenzen. Die meiste Zeit seiner Regierung soll Wenzel in

einem Zimmer mit seinen Jagdhunden eingeschlossen verbracht haben.

Wenzel war vermutlich seit

dem Tod seiner ersten Frau Alkoholiker; das wurde am 23. März 1398 zum

öffentlichen Skandal, als der betrunkene König Wenzel nicht am Festmahl des

französischen Königs Karl VI. in Reims teilnehmen

konnte. Zweimal war Wenzel festgesetzt worden (1394 und noch einmal 1402–03,

das letzte Mal unter Zutun seines Bruders Sigismund, der von Wenzel als

Reichsvikar zu einem seiner Stellvertreter ernannt worden war). Wenzel, der

sich nie ernsthaft um die Kaiserkrone bemühte (was sonst alle römisch-deutschen

Könige des Spätmittelalters getan hatten) und sich nicht mit

fähigeren Ratgebern umgab, als es noch Zeit gewesen wäre das Blatt zu wenden,

bleibt eine Gestalt ohne sympathische Züge. Politisch muss man ihm vorwerfen,

dass ihm trotz seiner Bildung und seiner Wissensneigung sowohl der

Realitätssinn als auch das Gespür für die Politik fehlten, die noch seinen

Vater ausgezeichnet hatten. Seine politischen Entscheidungen waren nicht

voraussehbar. Die Lösung von Problemen verschob er meist oder reagierte

unüberlegt und übereilt. Er verlor die weisen Ratgeber seines Vaters und umgab

sich mit einem Hof, der sich meist aus Angehörigen der unteren Adelsschicht

zusammensetzte, die umso ehrgeiziger und unnachgiebiger handelten. Im Land kam

es dadurch zu immer neuen Konflikten, die nicht nur die politische sondern auch

die wirtschaftliche Entwicklung hemmten.

In Böhmen verstärkte die

Unbeliebtheit Wenzels die Herausbildung eines tschechischen Nationalcharakters,

der sich vor allem durch den Gegensatz zum Deutschen definierte.

Literatur [Bearbeiten]

§

Marco Innocenti: Wenzel IV.. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 24, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-247-9, Sp.

1521–1531.

§

Martin Kintzinger: Wenzel. In: Bernd

Schneidmüller, Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des

Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I.

(919–1519)(Bibliografie). S. 433–445, 594–595, Beck, München 2003, ISBN 3-406-50958-4,

§

Wilhelm Klare: Die Wahl Wenzels von Luxemburg zum

römischen König 1376 (zugleich Dissertation an der Universität Münster 1989). Lit, Münster und Hamburg 1990, ISBN 3-88660-559-0.

§

Theodor Lindner: Wenzel. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker &

Humblot, Leipzig 1896, S. 726–732.

§

Heinz Rieder: Wenzel. Ein unwürdiger König.

Zsolnay, Wien und Hamburg 1970 (ohne ISBN).

§

Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Teil 2: Von der Stauferzeit bis zu König

Wenzel dem Faulen. Mit 7 Stammtafeln dtv 13152,

München 2003, ISBN 978-3-423-13152-0.

Weblinks [Bearbeiten]

![]() Wikisource: Wenzel – Quellen und

Volltexte

Wikisource: Wenzel – Quellen und

Volltexte

![]() Commons: Wenzel –

Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Wenzel –

Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

§

Literatur von und

über Wenzel (HRR) im

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise [Bearbeiten]

1. ↑ Rosendorfer, Herbert: Deutsche

Geschichte - ein Versuch, Vom Morgendämmern der Neuzeit bis zu den

Bauernkriegen, S. 24

2. ↑ Absetzungsurkunde Wenzels, abgedruckt

in Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter

und Neuzeit / bearb. von Karl Zeumer, Seite 223-226, im Volltext bei Wikisource

3. ↑ Rosendorfer, Herbert: Deutsche

Geschichte - ein Versuch, Vom Morgendämmern der Neuzeit bis zu den

Bauernkriegen, S.

|

Vorgänger |

Amt |

Nachfolger |

|

Römisch-deutscher König |

||

|

König von Böhmen |

||

|

Kurfürst von Brandenburg |

|

|

|

Herzog von Luxemburg |

Normdaten: PND: 118631349 | LCCN: n82011955 | VIAF: 72187208 | WorldCat | Wikipedia-Personeninfo

·

Mann

|

|

|

|

|

|

|

|

1306 - 1307 |

Rudolf von Habsburg ∞ ... |

||||

|

|

Der Sohn

des Deutschen Königs Albrecht I. rückte mit seinem Vater Albrecht nach der Ermodung Wenzel III. in Böhmen ein und wurde als König anerkannt. Durch die

Heirat mit Richsa, der Schwiegermutter Wenzels II., erwarb er auch den

polnischen Königstitel. Kurz darauf starb er. |

||||

|

Johann von Luxemburg „der Blinde“ ∞ Elisabeth von Böhmen |

|||||

|

|

Die Stände wandten sich nun an

den neuen Deutschen König Heinrich IX. aus dem Hause Luxemburg. Sie erreichten eine Eheschließung von Elisabeth,

der Tochter Wenzels II. mit Johann von Luxemburg, dem Sohn Heinrichs. Johann wurde zum böhmischen

König gewählt und bestätigt. Er konnte für Böhmen die Oberlausitz, das

Egerland und ganz Schlesien gewinnen. Johann führte auch den Titel des Königs

von Polen, auf den er im Jahre 1335 gegen die Bestätigung des Erwerbes von

Schlesien verzichtete. |

||||

|

1346 - 1378 |

Karl von Luxemburg ∞ Blanca von Valois |

||||

|

|

Karl, der

Sohn Johanns, erreichte im Jahre 1344 die für immer Bestand behaltende

Abtrennung des Prager Stuhls von der Mainzer Kirchenprovinz und die Erhebung

Prags zum Erzbistum mit Olmütz und dem neugegründeten Bistum Leitomischl als

Suffragane. Er erbaute die Burg Karlstein bei Prag, wo die Kronjuwelen

aufbewahrt wurden. 1348 gründete er die Universität von Prag. Der ungeheure kulturelle und materielle Aufstieg

führte seiner Regierung führte zu religiösen Gegenbewegungen, die Karl

seinerseits ebenso förderte, wie das traditionelle Kloster- und Ordneswesen. |

||||

|

König Wenzel (IV.) von Luxemburg ∞ Johanna von

Niederbayern |

|||||

|

|

Wenzel war einer der unfähigsten Herrscher und steht

so in krassem Gegensatz zu seinem Vater. Wo immer man hinschaut hat er in eklatantem

Maße versagt. Einen Konflikt mit dem Erzbischof löste er, indem er den

Generalvikar Johannes von Nepomuk foltern und ertränken ließ. Dies war eines

der schwersten Verbechen, die je ein christlicher Herrscher begangen hat. Doch

damit nicht genurg, Wenzel förderte in erschütterndem Ausmaß den die Massen

fanatisierenden ethnischen Haß gegen Juden und Deutsche. Im „Kuttenberger

Dekret“ diskriminierte er die deutsche Hochschulnation, so daß diese nach

Leipzig fliehen mußte, wo sie die noch heute bestehende Universität

gründeten. |

||||

|

Sigismund von

Luxemburg |

|||||

|

|

Sigismund war deutscher König, König von Ungarn, König von

Böhmen, Markgraf von

Brandenburg und Kaiser. In Böhmen hatte er mit den

ultranationalistish-demokratischen Hussiten der verschiedensten

Schattierungen bis hin zum fanatischen Bolschewismus zu kämpfen. Erst 1434

wurden die Fanatiker besiegt, allerdings im Wesentlichen von den gemäßigten

Hussiten. Im Ergebnis wurden weite Teile des Kirchengutes säkularisirt,

die Geistlichkeit aus dem Landtag verbannt und eine bis zum heutigen Tage

andauernde Konfessionsspaltung besiegelt. |

||||

|

1438 - 1439 |

König Albrecht I. von Habsburg |

||||

|

|

Albrecht,

der Schwiegersohn Sigismunds, war bereits Herzog von Österreich und Markgraf

von Mähren, als er zum König von Böhmen gewählt wurde. Er starb an der Ruhr.

Elisabeth gebar danach Ladislaus Posthumus. |

||||

|

1437 |

Ungarn. |

||||

|

1438 |

Böhmen. Kasimier Jagello teilweise Gegenkönig |

||||

|

1438 |

Wahl zum

römischen König, keine Kaiserkrönung wg. + |

||||

|

Ladislaus

Posthumus von Habsburg |

|||||

|

|

|

Sohn Königs Albrecht II. Die böhmischen Stände

erzwangen von Friedrich III. seine Herausgabe,

Podiebrad regiert (in seinem Namen...) weiter in Prag. |

|||

|

1440/1445 |

In der

Nacht der Geburt Ladislaus’ ließ seine Mutter die hl. Stefanskrone aus der

Burg Visegrad an der Donau durch eine Hofdame entwenden, die das mit einem

entwendeten Schlüssel bewerkstelligte (!!!). Die Hofdame brachte die Krone

auf einem Donauschiff von Visegrad nach Komorn, wo der Neugeborene sofort

gekrönt wurde. Am nächsten Tage reisten alle

weiter nach Wien an den Hof des Onkels, Kaiser Friedrich

III. |

||||

|

|

+

Giftmord? Läukemie? |

||||

|

1458 - 1471 |

Georg von Kunstadt und Podiebrad |

||||

|

|

1452 |

Georg von Podiebrad war Führer der Utarquisten im

Hussittenkrieg. 1448 nahm er Prag ein und ließ sich als Landesverweser

legalisieren. Reichsverweser für den minderjährigen Ladislaus

Posthumus, trat heimlich zum Katholizismus über |

|||

|

1466 |

gebannt |

||||

|

Ladislaus II.

Jagellonczik, Jagellone |

|||||

|

|

Ladislaus war der Sohn von Kasimir IV. von Polen. Vater Ludwigs II., erbte Böhmen von Posthumus, da er dessen Neffe

war. Mußte allerdings das Nachfolgerecht der Habsburger bei Ausbleiben des

männlichen Erben anerkennen. |

||||

|

1516 - 1526 |

Ludwig II.,

Jagellone |

||||

|

|

König

Ludwig II., der Sohn Jagellonczyks ertrank auf der Flucht nach der Schlacht

von Mohács. |

||||

|

1526 - 1564 |

Ferdinand I.

von Habsburg |

||||

|

|

Kaiser Ferdinand I. - Bruder und Nachfolger Karls V.

Gattin: Anna, Tochter von Jagiellonczyk, Kg. von Böhmen und Ungarn. Ab nun

ununterbrochene Herrschaft der Habsburger in Böhmen bis

heute. |

||||

|

1564 - 1576 |

Maximilian II. von Habsburg |

||||

33. Wenzel von

Böhmen – Eine königliche

Skandalnummer

In der Stadt

Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März

1398 den

deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten

vereinbart, über

die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge

von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um

ihn zum

Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den

Rückzug antreten,

da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war

nicht die einzige

Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen

Königtums

zufügte.

Schon im Alter

von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn

1363 zum König

von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich

sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.

Allerdings begünstigte er

sein böhmisches

Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach

Prag.

König Wetzel

(rechts) und sein Vater Karl IV.

Nach dem Tod Karl

IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst

geschickt, die rivalisierenden Fürsten,

Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche

Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was für88

einen

römisch-deutschen König recht ungewöhnlich war und in den

vergangenen

Jahrhunderten nie vorgekommen war. Lieber ging Wenzel

auf die Jagd. Er

betrieb dies so leidenschaftlich, dass er Tag und Nacht

von einer Meute

riesiger Jagdhunde umgeben war.

Am letzten Tag

des Jahres 1386 geschah eine persönliche Katastrophe.

Einer der

Jagdhunde fiel Wenzels

Gemahlin Johanna von Bayern an und

biss sie zu Tode.

Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich hemmungslos

dem Alkohol, wurde träge und bösartig.

Manchmal bekam er

furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich mit

dem Prager

Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,

wobei er selbst

Hand anlegte. Der Generalvikar

Johann von Pomuk wurde auf Wenzels Befehl an ein Holzkreuz gebunden und

am 20. März

Königin nicht

verraten wollte.

In der Folgezeit

benahmWenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot. Seine Begleiter waren

jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein

Henker, den er

vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen Koch,

dessen Speise

nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß gesteckt haben.

Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht, es zeigt aber, dass

man dem König

solche Untaten durchaus zutraute.

Das Deutsche

Reich versank derweil in Anarchie. Mehrere Kurfürsten

taten sich

deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel

von Böhmen als

„unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reiches“

für abgesetzt erklärt und stattdessen der

Pfalzgraf

Ruprecht zum König gewählt.

Wenzel bekam daraufhin

wieder einen Wutanfall und ließ große Töne

hören: „Ich will

das rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als er hoch auf

den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen

oder er muss mich

tot stechen!“ Natürlich geschah nichts dergleichen.

Vielmehr wurde

Wenzel 1402 von seinem eigenen Halbbruder Sigmund,

dem späteren

Kaiser, gefangen genommen und 19 Monate zu Wien in

haftiert. 1403

bestätigte der Papst seine Absetzung als deutscher König.

Nach seiner

Entlassung regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und

despotisch, wie es seine Art war. 1409 beschnitt er die

Freiheiten der

Prager Universität. Daraufhin verließen sämtliche deut-89

schen Professoren

und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam

zum Erliegen.

Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus sympathisierend, schwenkte Wenzel

nach dessen Hinrichtung als Ketzer 1415 um

und erließ

mehrere Edikte gegen die Hussiten.

Am 30. Juli 1419

kam es in der Prager Neustadt deshalb zum Aufruhr.

Ein

Hussitenhaufen stürmte das Rathaus und warf den Bürgermeister

und mehrere

königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wü-

tenden Pöbel mit

Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel

war über diese

Vorfälle so entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem

er am 16. August

1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen

Königtums.

34. Ein

Hohenzoller bändigt die Raubr

schen Professoren

und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam

zum Erliegen.

Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus sympathisierend, schwenkte Wenzel

nach dessen Hinrichtung als Ketzer 1415 um

und erließ

mehrere Edikte gegen die Hussiten.

Am 30. Juli 1419

kam es in der Prager Neustadt deshalb zum Aufruhr.

Ein

Hussitenhaufen stürmte das Rathaus und warf den Bürgermeister

und mehrere

königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wü-

tenden Pöbel mit

Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel

war über diese

Vorfälle so entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem

er am 16. August

1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen

Königtums.

34. Ein

Hohenzoller bändigt die Raubritter

Der 30. April

1415 bildete einen Höhepunkt des allgemeinen Konzils

zu Konstanz.

Kaiser Sigmund begrüßte an diesem Tag in der BodenseeStadt den Burggrafen

Friedrich VI. von Nürnberg. Unter seiner Fahne

mit dem roten

Adler empfing der Zoller die feierliche Belehnung mit

der Würde eines

Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg sowie

den damit

verbundenen Rang eines Reichserzkämmerers. Damit begann

der Aufstieg der

Dynastie Hohenzollern, welcher 450 Jahre später in der

Ausrufung zum

deutschen Kaiser kulminierte.

Die Mark

Brandenburg stellte Anfang des 15. Jahrhundertseinen

rechtsfreien Raum dar. Weil das einheimische Herrschergeschlecht ausgestorben

war, hatte Kaiser Karl IV. das Land 1361 seinem Sohn Wenzel dem

Schon im Alter

von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn

1363 zum König

von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich

sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.

Allerdings begünstigte er

sein böhmisches

Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach

Prag.

König Wetzel

(rechts) und sein Vater Karl IV.

Nach dem Tod Karl

IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst

geschickt, die rivalisierenden Fürsten,

Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche

Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was fü

Faulen und später

dessen Cousin Jobst von Mähren übertragen. Beide

hielten sich

stets außerhalb Brandenburgs auf und ließen der Anarchie

freien Lauf.

Raubritter durchzogen das Land und brachten den Handel

fast zum

Erliegen. Die Herzöge von Pommern überzogen viele wehrlose

Städte mit Krieg,

der Erzbischof von Magdeburg ließ Rathenow plündern. Die Missstände erreichten

einen Höhepunkt, als der berüchtigte

Ritter Dietrich

von Quitzow im Herbst 1410 ohne Fehdeansage die

Stadt Berlin

überfiel und teilweise in Brand steckte.

Nachdem Markgraf

Jobst Anfang 1411 gestorben war, fiel Brandenburg

an den Kaiser

Sigmund zurück. Ihm war klar, dass die Situation im Land

auf ein Chaos

zusteuerte. Deshalb ernannte er am 8. Juli 1411 den Burg

einen

römisch-deutschen König recht ungewöhnlich war und in den

vergangenen

Jahrhunderten nie vorgekommen war. Lieber ging Wenzel

auf die Jagd. Er

betrieb dies so leidenschaftlich, dass er Tag und Nacht

von einer Meute

riesiger Jagdhunde umgeben war.

Am letzten Tag

des Jahres 1386 geschah eine persönliche Katastrophe.

Einer der

Jagdhunde fiel Wenzels Gemahlin Johanna von Bayern an und

biss sie zu Tode.

Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich hemmungslos

dem Alkohol, wurde träge und bösartig.

Manchmal bekam er

furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich mit

dem Prager

Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,

wobei er selbst

Hand anlegte. Der Generalvikar Johann von Pomuk wurde auf Wenzels Befehl an ein

Holzkreuz gebunden und am 20. März

Königin nicht

verraten wollte.

In der Folgezeit

benahmWenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot. Seine Begleiter waren

jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein

Henker, den er

vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen Koch,

dessen Speise

nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß gesteckt haben.

Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht, es zeigt aber, dass

man dem König

solche Untaten durchaus zutraute.

Das Deutsche

Reich versank derweil in Anarchie. Mehrere Kurfürsten

taten sich

deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel

von Böhmen als

„unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reiches“

für abgesetzt erklärt und stattdessen der

Pfalzgraf

Ruprecht zum König gewählt.

Wenzel bekam

daraufhin wieder einen Wutanfall und ließ große Töne

hören: „Ich will

das rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als er hoch auf

den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen

oder er muss mich

tot stechen!“ Natürlich geschah nichts dergleichen.

Vielmehr wurde

Wenzel 1402 von seinem eigenen Halbbruder Sigmund,

dem späteren

Kaiser, gefangen genommen und 19 Monate zu Wien inhaftiert. 1403 bestätigte der

Papst seine Absetzung als deutscher König.

Nach seiner

Entlassung regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und

despotisch, wie es seine Art war. 1409 beschnitt er die

Freiheiten der

Prager Universität. Daraufhin verließen sämtliche deut

33. Wenzel von

Böhmen – Eine königliche

Skandalnummer

In der Stadt

Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März

1398 den

deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten

vereinbart, über

die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge

von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um

ihn zum

Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den

Rückzug antreten,

da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war

nicht die einzige

Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen

Königtums

zufügte.

Schon im Alter

von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn

1363 zum König

von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich

sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.

Allerdings begünstigte er

sein böhmisches

Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach

Prag.

König Wetzel

(rechts) und sein Vater Karl IV.

Nach dem Tod Karl

IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst

geschickt, die rivalisierenden Fürsten,

Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche

Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was fü

33. Wenzel von

Böhmen – Eine königliche

Skandalnummer

In der Stadt

Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März

1398 den

deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten

vereinbart, über

die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge

von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um

ihn zum

Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den

Rückzug antreten,

da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war

nicht die einzige

Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen

Königtums

zufügte.

Schon im Alter

von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn

1363 zum König

von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich

sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.

Allerdings begünstigte er

sein böhmisches

Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach

Prag.

König Wetzel

(rechts) und sein Vater Karl IV.

Nach dem Tod Karl

IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst

geschickt, die rivalisierenden Fürsten,

Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche

Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu erlangen, un

33. Wenzel von

Böhmen – Eine königliche

Skandalnummer

In der Stadt

Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März

1398 den

deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten

vereinbart, über

die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge

von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um

ihn zum

Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den

Rückzug antreten,

da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war

nicht die einzige

Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen

Königtums

zufügte.

Schon im Alter

von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn

1363 zum König

von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich

sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.

Allerdings begünstigte er

sein böhmisches

Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach

Prag.

König Wetzel

(rechts) und sein Vater Karl IV.

Nach dem Tod Karl

IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst

geschickt, die rivalisierenden Fürsten,

Städtebünde und

Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche

Bestrebungen, die

Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was füternahm er nie, was fü

|

|