http://www.nimispauci.com/OGR/OGR.htm

http://www.janus-labd.com/frp/janus_histoire.htm

|

La naissance de Rome : |

|

Quelques générations plus tard un de ses descendants,

Numitor fils de Proca, renversé par son frère Amulius, voit son fils

assassiné et sa fille Rhéa Silvia vouée à la déesse Vesta et au célibat.

Après une visite particulière du dieu Mars, la vestale devient mère de deux

jumeaux, Romulus et Rémus, qui sont livrés aux flots furieux du Tibre par le

roi non moins furieux.

Les eaux déposent les enfants au pied du mont Palatin sous un figuier mais,

trop petits, ils sont d'abord nourris par une louve sauvage puis par l'épouse

de Faustulus, intendant royal ou berger.

|

|

Dix huit années plus tard,

les deux frères se mettent au service de Numitor. Le trône restitué à leur

grand-père maternel et l'oncle-usurpateur massacré, ils se rendent, avec

leurs supporters, sur le Mont Palatin pour fonder leur propre ville.

|

La Rome royale (les sept rois de Rome

753-509) :

Romulus (753-715) fait de sa ville un asile pour hors-la-loi. Manquant

d'affection, ceux-ci enlevent les Sabines qui, à l'inverse de la malheureuse

Tarpéia et faisant contre infortune bon coeur, contribuent à la fusion des deux

peuples. Un orage élève Romulus au rang des dieux.

Numa Pompilius (715-672), gendre du roi sabin

Tatius, inspiré par sa nymphe Égérie organise la vie religieuse (temple de

Vesta, temple de Janus, année de 12 mois ... ). À sa mort, Diane le transforme

en fontaine.

|

Tullus

Hostilius (672-640), sabin lui aussi,

mène la lutte contre Albe. Au prix d'une ruse moyennement loyale légitimée

par un retentissant "qu'il mourût" Horace

parvient à se débarrasser des Curiaces et de sa soeur Camille. Albe est rasée

et ses habitants déportés à Rome. Après quoi Tullus Hostilius fait construire

quelques temples jusqu'à ce que Jupiter excédé jette la foudre sur sa maison. |

|

Ancus Martius

(640-616), neveu de Numa Pompilius est sabin lui aussi. Il étend Rome

jusqu'au Janicule en jetant le pont Sublicius sur le Tibre et au delà de la mer

en créant le port d'Ostie. Il brise la résistance des Latins, les déporte sur

le mont Aventin ou les enferme dans la prison du Tullianum au flanc du

Capitole.

Tarquinius Priscus (616-578) , Tarquin

l'Ancien, étrusque et fils d'immigré corinthien, est tuteur des enfants d'Ancus

Martius. Poussé par sa femme Tanaquil il s'empare du trône et rend possible

l'aménagement de la plaine entre les collines (Vélabre) en faisant construire

le Cloaca Maxima, le Forum Romanum, le Circus Maximus, ... Il domine les

Latins, les Sabins et les Étrusques mais ne peut échapper à la vengeance des

fils d'Ancus Martius. Tanaquil réapparaît pour donner le pouvoir à son gendre !

Servius Tullius (578-534), fils d'esclave !,

établit la division administrative du territoire en quartiers ou régions et la

répartition de la population en classes pour faciliter le recrutement de

l'armée. Il fait construire la grande enceinte de 11,500 km qui entoure la

ville et meurt victime d'un complot organisé par sa fille et son gendre.

|

Tarquinius

Superbus (534-509), Tarquin le Superbe,

abolit la constitution mais achève les grands travaux de Servius Tullius et

fait construire le temple de Jupiter Capitolin. Son fils Sextus force

Lucrèce, femme de Tarquin Collatin. Le viol de Lucrèce et son suicide

provoquent la révolte du peuple romain conduit par le veuf et Junius Brutus.

Le roi est chassé en Étrurie. |

|

La République (509-27) :

La République romaine ("res

publica") repose sur l'équilibre théorique de trois pouvoirs : deux

magistrats (consuls) nommés chaque année par les comices populaires gouvernent

sous la tutelle du sénat. Les temps héroïques tracés par Tite-Live) sont

dominés par :

- les luttes intestines entre patriciens et plébeiens (sécession de la plèbe

sur le Mont Sacré, Ménélius Agrippa et la fable des Membres et de l'Estomac)

jusqu'à l'égalité civile reconnue par la Loi des XII tables (450),

|

|

- les guerres de conquête

contre les Étrusques (le roi Porsenna, la main

de Mucius Scaevola, l'oeil d'Horatius Coclès, l'honneur de Clélie), la ligue

des Latins, les Volsques (la vengeance de Gnaeus Marcius Coriolanus),

les Èques (la charrue de Lucius Quinctius Cincinnatus), Véies (le dictateur

Marcus Furius Camillus), les Gaulois (Brennus et les oies du Capitole), les

Samnites (les Fourches-Caudines !), Pyrrhus, Carthage, ... jusqu'à

l'Empire, la "pax romana" et la

revanche des barbares. |

Les monuments de la Rome antique : (Cliquez sur l'image pour une

vue plus générale)

1 - Circus Maximus - 2 - Colisée - 3 - Forum Romanum, Curie (Sénat) et Basilica

Julia - 4 - Temple de Jupiter Capitolin et Roche Tarpéienne - 5 - Aqueduc de

Néron vers le Palatin - 6 - Aqueduc de Caracalla vers l'Aventin - 7 - Forum de

Trajan et Temple de Mars - 8 - Temple de Vénus et de Rome - 9 - Basilique de

Maxence - a - Temple de Claude - b - Arc de triomphe de Constantin - c - Palais

de Septime Sévère - d - Temple de Jupiter Victor - e - Théatre de Marcellus

N. B. : Les faits relatés ci-dessus n'engagent pas la responsabilité de

l'auteur.

S'adresser à Publius Vergilius Maro "Æneis" et Titus Livius "Ab

urbe condita libri" pour toute rectification.

|

|

|

|

Histoire et mythologie

Janus est une

divinité romaine sur les origines de laquelle les mythologues s’interrogent.

Les uns le pensent d’origine scythes tandis que les autres le croient

originaire d’une peuplade de Thessalie ; les Perrhèbes. La dernière hypothèse

en fait le fils d’Apollon et de Créuse, fille d’Erechtée, roi d’Athènes. Devenu grand,

Janus aurait équipé une flotte qui se serait emparé d’une partie de la

péninsule italienne sur laquelle il aurait fondée la ville de Janicule. Quelle que

soit ses origines la légende le fait régner, dès les premiers âges, dans le

Latium où Saturne, chassé du ciel, se réfugia. Janus le recueillit, allant

jusqu’à lui faire partager le pouvoir royal. Afin de le

récompenser de sa générosité, le dieu détrôné le dota du don de voir à la

fois le passé et l’avenir pour le prémunir contre les coups du destin. Janus avance

donc un visage tourné vers le passé et un autre vers l’avenir. Dans cette

légende, Janus assume tous les rôles initiaux. Ainsi passe-t-il également

pour avoir été jadis identique au Chaos.

Son règne fut

prospère et pacifique. C’est à ce titre qu’on le considéra comme le dieu de

la paix. Le roi Numa lui fit bâtir un temple à Rome qui restait ouvert en temps

de guerre et que l’on refermait lorsque venait la paix. Ce temple ne fut

fermé qu’une fois sous le règne de Numa (vers 715-672 av JC). Puis une

seconde fois après la fin de la deuxième guerre punique ( III° siècle avant

JC) et trois fois, à divers intervalles, durant le règne d’Auguste (63 av JC

– 14 ap JC). Ovide disait

que Janus était représenté avec un double visage parce qu’il exerçait son

pouvoir aussi bien sur terre que sur la mer ou au ciel.

Son nom est

tiré du verbe « aller » (ab eundo) ce qui exprime clairement le sentiment des

anciens à son égard, c’est pourquoi les passages ouverts des rues s’appellent

des iani et les portes au seuil des édifices profanes des ianuae. Aussi

ancien que le monde, tout s’ouvre et se ferme à sa volonté. Lui seul gouverne

la vaste étendue de l’univers. Il préside aux portes du ciel de concert avec

les Heures. Il observe en même temps l’orient et l’occident. On le

représente avec une clé à la main et à l’autre une verge pour marquer qu’il est

le gardien des portes et qu’il préside aux chemins. Ses statues marquent

souvent de la main droite le nombre de trois cents et de la gauche celui de

soixante cinq pour exprimer la mesure de l’année. Il était

invoqué le premier lorsqu’on faisait un sacrifice à quelque autre dieu.

Cicéron atteste en effet cette particularité ainsi que Varron dans sa célèbre

formule citée par Augustin : « Penes Ianum sunt

prima, penes Iouem summa » (Janus préside

à tout ce qui commence, Jupiter à tout ce qui culmine. Il y avait à

Rome plusieurs temples de Janus, les uns de Janus Bifrons, les autres de

Janus Quadrifrons. Au delà de la porte du Janicule, on avait élevé, en dehors

des murs de Rome douze autels de Janus par rapport aux douze mois de l’année. En tant

qu’initiateur du temps, le mois de janvier (januarius) auquel le roi Numa

donna son nom, lui était consacré. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Spiritisme,

alchimie et occultisme

SpectacleGloires oubliéesGastronomieBeaux LivresCarnet mondainHistoire et mythologie |

|

|

|

De l’avantage d’ être un Janus...

Il serait, à

n’en pas douter, totalement stupide de se lancer dans l’aventure fascinante

mais périlleuse du Janus si cela ne présentait quelques avantages de taille. Outre le fait

que votre force, votre adresse, votre endurance, votre détente, votre

vitesse… enfin toutes ces choses si fort prisées par nos athlètes modernes,

se verront décuplées lors de la fusion, on note une nette amélioration de la

résistance à la douleur et aux blessures de toutes sortes. Ce qui présente

certains avantages que nous ne développerons pas ici mais que vous devinerez

sans peine.

Toutefois, il

nous paraît de notre devoir de rappeler que si vous étiez tenté de vous

servir de ce moyen malhonnête afin de grappiller quelque médaille olympique,

il s’agirait d’un cas avéré de tricherie, assimilable à du dopage et qui vous

vaudrait l’ire de la communauté sportive internationale en général et du

Baron Pierre de Coubertin en particulier ! Ceci précisé, il

nous reste à ajouter que si le vivant profite pleinement des pouvoirs

conférés, l’esprit a également fort à gagner dans l’affaire. En effet, outre

qu’il peut jouir à nouveau de ses sens par l’entremise de son partenaire et

avec l’accord explicite de ce dernier, il verra s’accroître les pouvoirs dont

il disposait en tant que revenant.

Bien sûr, apprivoiser

les forces de l’invisible est une tâche ardue et tous n’y sont pas aptes.

Seuls les plus forts, ceux qui disposaient de leur vivant d’assez de sagesse

et de connaissance y parviennent. Il est sans

doute utile d’ajouter à cet effet que tant que l’esprit garde intact toutes

les connaissances qui étaient les siennes lorsqu’il vivait, il est préférable

de le choisir aussi érudit que possible. Imaginez les

longues années de vie (car la longévité d’un Janus n’est pas celle d’un homme

du commun) d’un homme de notre temps qui serait coincé avec l’esprit d’un

barbare ou d’un cuistre ! Cette perspective ne vous paraît-elle pas

effrayante ? Etant donné

l’intimité qui sera la vôtre durant de longues années, nous conseillons enfin

pour terminer d’éviter de joindre deux âmes de sexes opposés. Ne pensez-vous

pas qu’il serait en effet fort incommode voire inconvenant d’être contraints,

messieurs, à vous livrer à vos ablutions matinales devant une personne du

beau sexe ? |

|

Et de ses légers inconvénients...

On pourrait

croire, à première vue, qu’il n’existe que des avantages à la situation

sus-décrite. Ce serait oublier trop vite que disposer de tels pouvoirs implique

certains sacrifices ainsi que de lourdes responsabilités.

|

|

|

Nausées... |

On ne pourrait

que vous reprocher, par exemple, de ne rien faire pour lutter contre les méchants

et autres vilains qui hantent notre si belle planète. On pourrait exiger, par

exemple, que vous vous décarcassiez pour restaurer la paix dans le monde,

libérer l’opprimé et lutter aux côtés de la veuve et de l’orphelin.

Il serait

également de fort bon ton que vous n’omettiez pas, dans vos aventures, le sort

des animaux en voie de disparition voire, même, que vous vous souciiez de faire

un petit geste en faveur de l’environnement.

Bien sûr, les

grands héros sont souvent les plus modestes et comme le grand Héraclès tomba

autrefois dans la vulgarité à force d’auto-promotion bruyante, vous saurez,

avec charme et élégance, œuvrer dans le calme et la discrétion.

Bien sûr, tout

ceci vous entraînera parfois dans une suite d’aventures rocambolesques, semées de

péripéties diverses et variées où vous frôlerez, avec courage et abnégation,

maints périls et sans doute la mort elle-même.

|

|

|

...

maux de tête... |

Sans compter qu’après

que vous aurez, devant vos proches, amis et parents, parlé à voix haute à un

être que vous seul voyez, votre réputation d’original, voire pire peut-être,

sera faite. Il vous faudra prendre à cet égard un luxe incroyable de

précautions pour ne pas finir enfermé dans une institution spécialisée. Ce qui,

vous en conviendrez sans peine, pourrait se révéler excessivement désagréable.

Tout ceci vous

paraîtra sans doute peu de chose lorsque nous aurons abordé le chapitre des

relations amoureuses... car, hélas, il convient d’aborder avec sérieux cette

épineuse et dramatique question.

Vous l’aurez

compris, puisque le Janus est double et ne jouit que d’une intimité très

réduite, il est fort difficile au vivant de maintenir une vie sociale et

amoureuse convenable. Quant à fonder une famille, il n’y faut point songer.

|

|

|

... et dangers |

Quel homme serait

celui qui exposerait la pudeur d’une jeune épousée aux regards d’un autre

homme, certes décédé depuis parfois fort longtemps mais néanmoins homme et doté

encore, en fait de sens, tout au moins de la vue !

Il serait de

semblable façon tout à fait malséant que l’esprit tombât amoureux à son tour

d’une vivante puisqu’il n’aurait aucun espoir de concrétiser leur amour par un

pieux mariage ce qui aurait certainement pour conséquence de plonger l’un et

l’autre dans le pire désarroi.

N’ayons pas peur

de le dire, le Janus doit aspirer à la chasteté et se consacrer à sa seule

mission ! A cette condition et à cette condition seulement, il sera capable de

porter sur ses nobles épaules l’avenir

OGR

Origo gentis romanae

Les origines du peuple romain

Les origines du peuple romain,

depuis les fondateurs, Janus et Saturne, à

travers l’histoire des grands hommes qui se sont succédé

[1] jusqu’au dixième consulat de Constance.

Oeuvre composée d’après l’autorité de Verrius Flaccus, d’Antias (puisque

Verrius lui-même a préféré la graphie Antias à celle d’Antia), ensuite d’après

les annales des pontifes ; en outre d’après Cincius, Égnatius, Véranius,

Fabius Pictor, Licinius Macrus, Varron, César, Tubéron, et tous les historiens

anciens ; puis, pour les époques suivantes, d’après les affirmations de

chacun des modernes, c’est-à-dire Tite-Live et Victor l’Africain.

I,1. On croit que le premier qui

vint en Italie fut Saturne, ainsi que l’atteste aussi la Muse virgilienne, dans

ces vers connus :

Le premier qui vint de l’Olympe céleste fut Saturne,

fuyant les armes de Jupiter [2] ,

etc.

I, 2. Les hommes des temps

anciens, au moins jusqu’à cette époque, étaient, d’après la tradition, simples,

au point que, si des étrangers arrivaient chez eux, capables de les aider par

leur sagesse et leur jugement, de manière qu’ils puissent améliorer leurs

conditions de vie et affiner leurs moeurs, parce qu’ils ne connaissaient d’eux

ni l’origine ni les ancêtres, ils les croyaient nés du Ciel et de la Terre, et

les donnaient aussi pour tels à leurs descendants ; ainsi déclarèrent-ils

Saturne lui-même né du Ciel et de la Terre.

I, 3. En dépit de de cette

tradition, il est certain que Janus arriva en

Italie avant Saturne, qu’à son arrivée il accueillit ensuite.

I, 4. Ainsi faut-il comprendre

que Virgile qualifie Saturne de « premier », non par ignorance de

l’histoire ancienne, mais parce que tel était le sens qu’il donnait

habituellement à ce mot : il ne voulait pas dire que personne ne l’avait

précédé, mais qu’il était le personnage principal, comme dans les mots

« qui le premier des rivages de Troie. »

I, 5. Il ne fait aucun doute

qu’Anténor aborda en Italie avant Énée et qu’il fonda la ville de Padoue, non

sur la côte proche du rivage, mais à l’intérieur des terres [c’est-à-dire en

Illyrie], comme Virgile le dit lui-même dans les vers qu’il prête à Vénus,

lorsque la déesse se plaint à Jupiter des épreuves de son enfant Énée :

Anténor, lui, après avoir échappé aux Achéens, a pu pénétrer

dans les golfes d’Illyrie et gagner en toute quiétude le

coeur [3] ,

etc.

I, 6. Pourquoi donc Virgile

a-t-il ajouté «en toute quiétude » ? Nous avons essayé de

l’éclaircir, de manière approfondie, à l’endroit voulu, dans le commentaire que

nous avons commencé à rédiger, d’après la documentation fournie par le livre

intitulé L’origine de Padoue.

I, 7. Dans le cas présent, primus

est utilisé avec un sens identique à celui qu’on trouve au deuxième livre de l’Énéide,

dans l’énumération de ceux qui sortent du cheval de bois.

I, 8. Après avoir cité

Thersandre, Sthénélos, Ulysse, Acamas, Thoas, Néoptolème, le poète ajoute

« primusque Machaon » (et Machaon le premier).

I, 9. On peut alors se poser la

question : comment peut-il être qualifié de primus, celui qui est

mentionné après tant d’autres ? Mais nous comprendrons primus dans

le sens de personnage éminent, précisément parce que Machaon, suivant la

tradition, a été, en son temps, d’une habileté exceptionnelle dans l’art de la

médecine.

*

II, 1. Mais revenons au sujet

qui nous occupe. On raconte que Créüse, la fille d’Érechthée, roi d’Athènes,

jeune fille d’une grande beauté, fut violée par Apollon, et mit au monde un

enfant mâle qui fut ensuite envoyé à Delphes pour y être élevé. Quant à Créüse,

son père, qui ignorait tout, la donna [ou l’unit] en mariage à un proche, un

certain Xouthos.

II, 2. Comme il n’arrivait pas à

avoir d’enfants de Créüse, il se rendit à Delphes afin d’interroger l’oracle

sur ce qu’il convenait de faire pour pouvoir devenir père. Le dieu lui répondit

d’adopter celui qu’il trouverait sur sa route, le jour suivant.

II, 3. Il rencontra justement cet

enfant, dont nous venons de dire qu’il était le fils d’Apollon, et Xouthos

l’adopta.

II, 4. Quand il fut parvenu à

l’adolescence, mécontent du règne de son père, Janus

fit voile vers l’Italie avec une grande flotte ; arrivé dans le Latium, il

s’installa sur une hauteur et y fonda une cité, qu’il appela Janicule, à partir

de son nom même.

*

III, 1. Tandis que Janus régnait sur des indigènes frustes et incultes,

Saturne, chassé de son royaume, trouva refuge en Italie, où on lui accorda une

bienveillante hospitalité ; non loin du Janicule, il fonda une citadelle

et, de son nom, il l’appela Saturnia.

III, 2. Le premier il enseigna

l’agriculture ; ces hommes frustes, et habitués à vivre de rapines, il les

conduisit vers une forme de vie organisée, comme le dit Virgile dans le livre

VIII de l’Énéide :

Habitaient ces bois les Faunes et les Nymphes indigènes,

ainsi qu’une race d’hommes nés du tronc de chênes durs,

êtres sans coutumes ni culture, qui ne savaient ni atteler

des taureaux,

ni amasser des richesses, ni épargner ce qu’ils avaient

acquis ;

la cueillette et la chasse des bêtes sauvages assuraient

leur subsistance [4] .

III, 3. Se détournant de Janus, qui

ne lui avait rien enseigné, hormis les rites du culte divin et les cérémonies

religieuses, la population préféra se lier à Saturne, qui inculqua dans ces

esprits encore sauvages une conception plus élevée de vie et de comportement

moral, dans l’intérêt général ; comme nous l’avons déjà dit, il enseigna

l’art de cultiver la terre ; c’est à quoi se réfèrent ces deux vers :

Il rassembla cette race indocile et dispersée en haut des

collines,

pour lui imposer des lois. Il choisit d’appeler ce lieu

Latium [5] , etc.

III, 4. Suivant la tradition,

Saturne introduisit également l’usage de travailler le bronze et de battre la

monnaie sur un coin : sur une face figurait la tête de Janus, sur l’autre

l’effigie du navire qui l’avait amené en cette terre.

III, 5. C’est pourquoi, encore

aujourd’hui, les joueurs présentent à leurs adversaires une pièce de monnaie,

en la couvrant de la main, et en les invitant à deviner ce qu’il y a

au-dessous, la tête ou le navire (ce mot, dans le langage courant, a été

déformé en navia).

III, 6. Aujourd’hui encore la maison

qui se trouve sur les pentes du Capitole, où il tenait caché son argent, est

appelée « Trésor de Saturne ».

III, 7. Toutefois, comme nous l’avons

déjà dit, Janus était arrivé avant lui : aussi, quand il fut décidé, après

leur disparition, de leur distribuer à tous deux les honneurs divins, dans

toutes les cérémonies sacrées, la première place fut donnée à Janus ; même

lorsqu’on leur sacrifie en même temps qu’aux autres dieux, après que l’encens a

été répandu sur l’autel, Janus est nommé le premier ; et on accolle à son

nom l’épithète de Père, ainsi que l’atteste aussi notre poète :

La première fut fondée par le dieu Janus, l’autre par

Saturne [6] ;

ajoutant aussitôt après :

L’une fut appelée Janicule, l’autre Saturnia [7] .

III, 8. À lui, Janus, parce qu’il

possédait l’admirable capacité de rappeler le passé et aussi de prévoir le

futur... (Virgile) a dit :

Le roi Latinus, bien vieux déjà, régnait

sur des villes et des campagnes depuis longtemps pacifiées

et sereines [8] .

Pendant son règne, selon Virgile,

les Troyens arrivèrent en Italie.

III, 9. On se demande comment

Salluste a pu écrire : « et avec eux les Aborigènes, race d’hommes

agrestes, sans lois, sans gouvernement, libre et sans contrainte » [9] .

*

IV, 1. Certains, pour leur part,

rapportent que, quand les terres étaient recouvertes un peu partout des eaux du

déluge, de nombreux hommes, de diverses régions, s’établirent sur les montagnes

où ils avaient trouvé refuge ; puis, certains d’entre eux, en quête d’un

nouveau domicile, arrivèrent en Italie et furent appelés

« Aborigènes », d’un mot venant du grec, car en cette langue les

sommets des montagnes sont dits ![]() .

.

IV, 2. Selon d’autres, ils se

seraient tout d’abord appelés « Aberrigènes » parce qu’ils arrivèrent

en ce lieu après avoir erré : par la suite, une lettre ayant changé, une

autre ayant été ôtée, ils prirent le nom d’« Aborigènes ».

IV, 3. Picus les accueillit et leur

permit de vivre comme ils le voudraient.

IV, 4. En Italie, après Picus, régna

Faunus ; son nom dériverait du verbe fari, (dire), car il avait

coutume de prédire l’avenir, en des vers que nous appelons

« saturniens » ; ce genre de vers fut utilisé, pour la première

fois, dans une prophétie faite à Saturnie.

IV, 5. Ennius en témoigne, quand il

déclare :

En des vers qu’autrefois chantaient faunes et devins.

IV, 6. Ce Faunus, dont il est

question, la plupart l’identifie à Silvain, dont le nom vient de silva,

ou au dieu Inuus, certains même à Pan.

*

V, 1. Sous le règne de Faunus,

quelque soixante ans avant la venue d’Énée en Italie, l’Arcadien Évandre, fils

de Mercure et de la nymphe Carmentis, y aborda avec sa mère.

V, 2. Cette dernière, aux dires de

certains, portait tout d’abord le nom de Nicostrata, puis celui de Carmenta, de

carmen, car, très versée dans les lettres et capable de prévoir le

futur, elle avait coutume de faire des prédictions en vers ; la plupart

estime encore que ce n’est pas le nom de Carmenta qui vient de carmen,

mais bien que ce sont les carmina qui ont été appelés ainsi, de celle

qui les récitait.

V, 3. Évandre, donc, vint en Italie

sur les conseils de sa mère et, grâce à son extraordinaire culture et à sa

connaissance de l’alphabet, en peu de temps il s’acquit l’estime de Faunus.

Après avoir reçu de lui une hospitalité bienveillante, il obtint en récompense

un territoire assez vaste où s’établir. Il le partagea entre ses compagnons, et

leurs domiciles furent construits sur la montagne qu’ils appelaient alors

Pallanté, du nom de Pallas, et que nous, ensuite, nous avons appelé le Palatin.

Il y consacra un temple à Pan, qui est un dieu cher aux Arcadiens, comme

l’atteste Virgile en disant :

Pan, dieu de l’Arcadie, te séduisit et te trompa, ô Lune [10] ,

et aussi :

Pan, même, au tribunal de l’Arcadie, se mesurait avec moi

Pan, même, au tribunal de l’Arcadie, s’avouerait battu.

V, 4. Le premier, Évandre enseigna

aux habitants de l’Italie à lire et à écrire avec un alphabet qu’il avait en

partie appris auparavant ; il leur montra la culture des céréales,

découverte pour la première fois en Grèce ; il leur enseigna l’art de

semer, et fut le premier en Italie à atteler les boeufs pour labourer la terre.

*

VI, 1. Sous le règne d’Évandre, un

certain Tricaranus, d’origine grecque, arriva dans le Latium ; c’était un

berger d’une taille gigantesque et d’une grande force, qu’on appelait Hercule

parce qu’il dépassait tout le monde pour l’aspect et le courage.

VI, 2. Tandis que ses troupeaux

paissaient le long des rives du fleuve Albula, Cacus, un esclave d’Évandre,

mauvais, rusé, et de surcroît très cupide, déroba quelques génisses à

Tricaranus et, pour ne laisser aucun indice, il les traîna dans une grotte en

les tirant par la queue.

VI, 3. Tricaranus parcourut les

régions voisines et explora les cachettes possibles mais, à la fin, désespérant

de les retrouver, et résigné désormais à subir sereinement leur perte, il avait

décidé d’abandonner la région.

VI, 4. Quand Évandre, homme d’une

très grande justice, apprit comment les faits s’étaient produits, il fit punir

l’esclave et restitua les génisses volées.

VI, 5. Tricaranus consacra alors,

aux pentes de l’Aventin, un autel au Père Inventeur, lui donna le nom de

Maxima, sur lequel il offrit ensuite la dixième partie de son troupeau.

VI, 6. L’usage le plus ancien était

de donner aux souverains la dixième partie des récoltes ; mais il parut à

Tricaranus plus juste que les dieux profitent de cette offrande, plutôt que les

rois. De là vint la coutume de consacrer la dîme à Hercule ; c’est à quoi

Plaute

[11] se réfère, à travers l’expression

« la part d’Hercule », qui signifie précisément le dixième.

VI, 7. Tricaranus, donc, dédia l’Ara

Maxima et consacra la dîme ; et comme, quoique invitée, Carmenta ne se

présenta pas, il établit qu’aucune femme n’aurait le droit de se nourrir de ce

qui avait été offert sur cet autel ; et, de fait, les femmes furent sans

exception exclues du rite. C’est ce que Cassius raconte dans son premier livre.

*

VII, 1. Cependant, dans les livres

des Questions pontificales, on rapporte qu’Hercule, le fils de Jupiter

et d’Alcmène, après sa victoire sur Géryon, emmenant avec lui son célèbre

troupeau, et désireux d’introduire en Grèce des boeufs de cette race, arriva

par hasard dans le Latium et, ayant admiré la richesse du pâturage, il décida

de s’y arrêter un moment afin que les hommes qui l’accompagnaient, mais aussi

les animaux, puissent récupérer des fatigues du long voyage.

VII, 2. Les animaux furent mis

à paître, librement, là où se trouve aujourd’hui le Cirque Maxime, car on

pensait que nul n’oserait toucher au bien d’Hercule. Or, un brigand de la

région, qui dépassait tout le monde par son aspect physique et son courage,

tira huit génisses dans une grotte en les traînant par la queue, afin de ne pas

laisser de trace de son larcin.

VII, 3. Quand Hercule, en partant,

poussait le reste de son troupeau, par hasard il passa près de la grotte, et

les génisses qui s’y trouvaient renfermées bleuglèrent au moment où les autres

passèrent devant elles : ainsi le vol fut découvert.

VII, 4. Quand il apprit

qu’Hercule avait tué Cacus, Évandre alla le trouver pour le remercier d’avoir

libéré son territoire d’un si grand fléau ; et dès qu’il apprit quels étaient

ses parents, Évandre rapporta à Faunus comment s’était déroulée toute cette

histoire. Alors Faunus désira ardemment devenir son ami. Cette version des

événements n’a pas été suivie par notre Virgile.

*

VIII, 1. Celui qui consacra le Grand

Autel au Père Découvreur, qu’il s’agisse de Tricaranus ou d’Hercule, fit

venir deux Italiens, Potitius et Pinarius, afin de leur enseigner comment

célébrer ce culte suivant un rituel précis.

VIII, 2. Mais tandis que Potitius,

arrivé le premier, fut autorisé à brûler les viscères des victimes, Pinarius,

qui vint avec du retard, fut exclu du festin, lui et tous ses descendants.

Aujourd’hui encore, la règle veut qu’aucun membre de la famille de Pinarius

puisse consommer durant le sacrifice.

VIII, 3. Il y en a qui soutiennent

que les Pinarius s’appelaient auparavant d’une autre façon, et qu’ensuite ils

prirent leur nom du grec ![]() ,

parce que des sacrifices de ce genre, où ils ne touchaient pas à la nourriture,

ils sortaient affamés.

,

parce que des sacrifices de ce genre, où ils ne touchaient pas à la nourriture,

ils sortaient affamés.

VIII, 4. Jusqu’à la censure d’Appius

Claudius, l’usage resta en vigueur, que les Pinarius soient admis au sacrifice

seulement après que les Potitius, qui le célébraient, se furent alimentés des

chairs du boeuf immolé, c’est-à-dire au moment où il ne restait plus rien.

VIII, 5. Cependant, Appius Claudius

convainquit, avec de l’argent, les Potitius qu’ils enseignent aux esclaves

publics le rituel public institué par Hercule, et aussi qu’ils y admettent les

femmes.

VIII, 6. On raconte, qu’à la suite

de cela, dans le laps de temps de trente jours, toute la famille des Potitius,

qui jusqu’alors avait détenu la priorité dans la célébration du sacrifice,

s’éteignit, et le devoir passa aux Pinarius ; ces derniers, soit par

crainte de la divinité, soit par religieuse dévotion, furent ensuite les

fidèles gardiens de ces rites.

*

IX, 1. Après Faunus, alors que son

fils Latinus régnait en Italie, Ilion était prise par les Grecs à cause de la

trahison d’Anténor et d’autres princes troyens : Énée, portant devant lui

les dieux Pénates, son père Anchise sur les épaules, et tirant par la main son

petit enfant, pendant la nuit essaya de fuir ; le jour étant venu, il fut

reconnu par ses ennemis, lesquels, le voyant chargé d’un si pieux fardeau, ne

l’arrêtèrent pas ; davantage : le roi Agamemnon lui permit d’aller où

il le voudrait. Énée se dirigea vers le mont Ida, où il équipa une flotte et,

sur le conseil de l’oracle, il partit vers l’Italie en compagnie de nombreux

hommes et femmes : tout cela, Alexandre d’Éphèse le raconte dans le

premier livre de son oeuvre La guerre Marse.

IX, 2. Lutatius, quant à lui,

rapporte que non seulement Anténor mais aussi Énée trahit sa patrie.

IX, 3. Le roi Agamemnon lui accorda

d’aller où il voudrait, et de prendre avec lui ce qu’il estimait le plus

précieux ; il emporta uniquement les dieux Pénates, son père et ses deux

petits enfants, comme certains disent ; selon d’autres, cependant, son

unique fils, qui s’appela d’abord Iule et, par la suite, Ascagne.

IX, 4. Impressionnés par tant de

piété, les chefs grecs permirent à Énée de revenir chez lui et d’emporter ce

qu’il voudrait ; il quitta Troie avec de grandes richesses et en compagnie

de nombreux compagnons de l’un et l’autre sexe ; il arriva en Italie, au

terme d’un long trajet en mer, et après avoir touché de nombreuses terres. Tout

d’abord, il débarqua en Thrace, où il fonda la cité d’Énus, qu’il appela ainsi

à partir de son nom.

IX, 5. Ensuite, ayant découvert la

perfidie de Polymestor à la suite de la mort de Polydoros, il s’éloigna et

atteignit l’île de Délos ; il repartit après avoir épousé Lavinia, la

fille d’Anios, prêtre d’Apollon, de laquelle prirent le nom les littoraux

laviniens.

IX, 6. Il franchit de nombreux

océans, il débarqua sur le promontoire de la côté italique près de Baies, dans

le voisinage du lac d’Averne, où il ensevelit son pilote Misène, mort de

maladie ; ce dernier donna son nom à la ville de Misène, comme l’écrit

aussi César dans le premier livre de ses Questions Pontificales, même

s’il affirme que ce Misène n’était pas pilote mais trompette.

IX, 7. Justement, Virgile tient

compte des deux versions, lorsqu’il écrit :

Alors le pieux Énée fit dresser un tombeau de dimensions

énormes

en l'honneur de l'homme, avec ses armes et ses rames et sa

trompette [12] .

IX, 8. Même si certains assurent,

sur l’autorité d’Homère, qu’au temps de la guerre de Troie l’usage de la

trompette était encore inconnu.

*

X, 1. Certains historiens ajoutent

que, sur ce littoral, Énée célébra les funérailles de Baia, la mère d’Euxinus,

son compagnon, morte d’une vieillesse avancée, près de l’étang situé entre

Misène et le lac d’Averne : ce lac prit son nom. Ayant ensuite appris que

dans le voisinage, dans la ville qui s’appelle Cimmérium, une Sibylle prédisait

le futur aux mortels, il s’y rendit pour l’interroger sur sa situation future.

Il obtint la réponse, et il lui fut interdit d’ensevelir sur le sol italique

l’une de ses parentes.

X, 2. Après qu’Énée fut de retour à

sa flotte et trouva morte Prochytas, une parente qu’il avait laissée en bonne

santé, il lui donna une sépulture sur une île voisine, qui aujourd’hui encore

conserve son nom, comme l’écrivent Lutatius, Acilius et Pison.

X, 3. Parti de là, il arriva à une

localité, que nous appelons le port de Caiète, du nom de la nourrice d’Énée qui

y mourut et y fut enterrée.

X, 4. Toutefois, César et Sempronius

affirment que Caiète n’est pas un nom mais un surnom qui lui fut donné, car les

femmes troyennes, conseillées et exhortées par Caiète, fatiguées du long

voyage, mirent en ce lieu le feu aux navires : le nom viendrait du grec

qui signifie « incendier ».

X, 5. Ensuite Énée arriva dans la

région d’Italie, où régnait alors Latinus, appelée laurente du nom de la plante

du laurier. Avec son père Anchise, avec tous ses compagnons, descendus des

navires, il s’étendit sur le rivage et, quand il eut consommé toute la

nourriture qu’il possédait, il mangea aussi la croûte des galettes de froment

qu’il emportait pour les sacrifices.

*

XI, 1. Alors Anchise conjectura

qu’ils étaient arrivés au terme de leurs souffrances et de leurs

errances ; il se souvenait en effet qu’autrefois Vénus lui avait prédit

que le jour où, sur le rivage d’un pays étranger, poussés par la faim ils

dévoreraient même les tables consacrées, précisément en ce lieu, par la volonté

du destin, ils devraient fonder leur nouvel établissement.

XI, 2. En outre, une truie pleine,

menée du navire à terre pour être immolée, se libéra des mains des

sacrificateurs ; Énée se rappela alors la réponse d’un oracle ancien,

qu’un quadrupède le guiderait jusqu’au lieu où il fonderait la nouvelle ville.

XI, 3. C’est pourquoi il se mit à la

suivre, en emportant aussi les images des dieux pénates ; sur le sol où la

bête se coucha et mit bas trente porcelets, Énée, après avoir pris les auspices

et immolé la truie, fonda une cité, qu’il appela Lavinium, comme l’attestent

César dans son premier livre, et Lutatius dans son second livre.

*

XII, 1. Selon Domitius il ne

s’agissait pas de galettes de froment, comme écrit plus haut, mais de branches

de persil, abondantes en ce lieu, qui furent utilisées pour manger, en guise de

tables. Quand ils eurent fini le repas, ils mangèrent également le persil, et

aussitôt ils comprirent qu’il s’agissait là des tables que, selon la

prédiction, ils devaient manger.

XII, 2. La truie ayant été immolée,

et tandis qu’il faisait un sacrifice sur le rivage, on rapporte qu’Énée

s’aperçut par hasard de l’arrivée d’une flotte grecque où se trouvait Ulysse.

Craignant de courir un danger, s’il était reconnu par ses ennemis, mais

jugeant comme le pire sacrilège d’interrompre la cérémonie, il se couvrit

le visage d’un voile et mena à terme le sacrifice sans rien négliger. C’est

ainsi que naquit la coutume, observée par les descendants, de sacrifier le

visage couvert, comme l’écrit Marcus Octavius dans son premier livre.

XII, 3. Dans son premier livre,

Domitius nous informe au contraire qu’Énée, suivant le conseil de l’oracle de

Délos, devait se diriger vers l’Italie et fonder une ville, là où il trouverait

deux mers et, en plus de son repas, où il mangerait aussi les tables.

XII, 4. Quand Énée débarqua dans le

territoire laurente, qu’il s’éloigna un peu du rivage, il arriva près de deux

étangs d’eau salée, voisins l’un de l’autre. Il s’y lava et s’y restaura en

mangeant également le persil qu’il avait utilisé comme table ; et

comprenant qu’il s’agissait sans aucun doute des deux mers, car l’eau des

étangs était saline, et qu’il avait consommé les tables — formées par une

couche de persil — il fonda la cité en ce lieu et l’appela Lavinia, parce

qu’il s’était lavé dans un étang. Par la suite, Latinus, le roi des Aborigènes,

lui donna cinq cents arpents de terre pour qu’il y habite.

XII, 5. Caton, pour sa part,

dans ses Origines du peuple romain, raconte ceci : une truie mit

bas trente porcelets où se trouve à présent Lavinium ; Énée, qui avait

décidé de construire là-même une cité, déplorait la pauvreté du terrain ;

mais en songe lui apparurent les images des dieux pénates : ils

l’exhortèrent à poursuivre son projet de fonder la cité, qu’il avait

commencé : après autant d’années que la truie avait mis bas de porcelets,

les Troyens se transféreraient dans des lieux fertiles et dans un territoire

plus riche, en fondant une cité au nom clair entre tous, en Italie.

*

XIII, 1. Quand on annonça à

Latinus, le roi des Aborigènes, qu’un grand nombre d’étrangers, venus de la mer,

avaient envahi le territoire laurente, il mena sans tarder ses troupes contre

ces ennemis imprévus et inattendus. Avant d’engager la bataille, il remarqua

que les Troyens étaient dotés de tout l’équipement nécessaire au combat, alors

que ses sujets étaient armés de pierres et de bâtons, et protégés seulement par

des tuniques et des peaux qu’ils tenaient enroulés autour du bras gauche pour

se défendre.

XIII, 2. Aussi Latinus suspendit

l’affrontement et vint parlementer avec les Troyens ; il leur demanda qui

ils étaient, et ce qu’ils voulaient, cette décision ayant été prise sur ordre

de la divinité ; maintes fois en effet, les entrailles des victimes et les

visions qu’il avait eues en songe l’avaient averti qu’il se garderait mieux de

ses ennemis s’il unissait ses forces à des étrangers.

XIII, 3. Quand il apprit qu’Énée et

Anchise, chassés de leur patrie à cause de la guerre, erraient avec les

simulacres des dieux en quête d’un lieu où s’établir, il conclut avec un eux un

pacte d’amitié ; ils se jurèrent réciproquement qu’ils auraient des amis

et des ennemis communs.

XIII, 4. Ainsi les Troyens

commencèrent à fortifier leur cité, qu’Énée appela Lavinium, du nom de son

épouse, la fille du roi Latinus, qui dans un premier temps avait été promise à

Turnus.

XIII, 5. Cependant, la reine Amata,

la femme de Latinus, tolérait mal que Lavinia, ayant répudié Turnus, qui était

son cousin, épouse un étranger troyen ; elle incita Turnus à prendre les

armes. Il rassembla l’armée des Rutules et attaqua le territoire laurente :

le roi Latinus, avec Énée, se porta contre lui mais, au milieu des combats, il

fut encerclé et tué.

XIII, 6. Après la mort de son

beau-père, Énée continua de résister aux Rutules, et il tua même Turnus.

XIII, 7. Ayant défait et mis en

fuite ses ennemis, il rentra en vainqueur à Lavinium avec ses soldats, et, à

l’unanimité, il fut proclamé roi des Latins, comme l’écrit Lutatius dans son

troisième livre.

XIII, 8. Pison soutient pour sa part

que Turnus était le cousin d’Amata, et qu’après la mort de Latinus au combat,

elle s’ôta la vie.

*

XIV, 1. Donc, Énée, après avoir tué

Turnus, s’empara du pouvoir. Comme il ressentait encore de la colère envers les

Rutules, il décida de les harceler sans trêve, par des actions de guerre ;

ils implorèrent de l’Étrurie l’aide de Mézence, le roi d’Agylla, avec la

promesse qu’en cas de victoire, tout ce qui appartenait aux Latins lui serait

cédé.

XIV, 2. Comme ses soldats étaient en

infériorité numérique, Énée mit à l’abri dans la cité tout ce qu’il devait

impérativement sauver ; il établit son camp sous Lavinium, et plaça son

fils Euryléon au commandement ; quant à lui, ayant choisi le moment

opportun pour attaquer, il fit avancer ses soldats en ordre de bataille près de

l’étang formé par les eaux du Numicius. Tandis que l’on combattait âprement en

ce lieu, le ciel s’obscurcit à cause d’une tourmente subite, et aussitôt une

pluie battante commença de tomber, accompagnée de tonnerres et d’éclats

d’éclairs, au point que non seulement les yeux étaient aveuglés, mais les

esprits également troublés. Les combattants des deux camps ne désiraient pas

autre chose que mettre fin à la bataille ; néanmoins, Énée, enlevé dans le

bouleversement de cette tempête imprévue, n’apparut plus parmi les mortels.

XIV, 3. On rapporte par ailleurs qu’il

ne se doutait pas être près du fleuve et, poussé depuis le rivage, il tomba

dans l’eau ; ainsi la bataille prit-elle fin. Dans la suite, toutefois,

quand les nuées s’écartèrent et se dissipèrent, et que resplendit le ciel

clair, on crut qu’il avait été admis vivant au ciel.

XIV, 4. Plus tard, Ascagne et

quelques autres affirmèrent qu’ils l’avaient vu au-dessus de la rive du fleuve

Numicius avec les mêmes vêtements et les mêmes armes avec lesquelles il était

entré dans la bataille ; cela servit à renforcer la réputation de son

immortalité. Aussi en ce lieu un temple lui fut-il consacré, et on le vénéra en

tant que Père Indigète.

XIV, 5. Ensuite son fils Ascagne,

appelé aussi Euryléon, fut proclamé roi avec le consentement de tous les

Latins.

*

XV, 1. Quand il eut obtenu le

pouvoir suprême sur les Latins, Ascagne décida de continuer sans trêve la

guerre contre Mézence, dont le fils, Lausus, s’empara de la colline qui

constitue la citadelle de Lavinium ; comme la cité se trouvait serrée de toutes

parts par les troupes du roi, alors les Latins envoyèrent à Mézence une

ambassade pour lui demander à quelles conditions il accepterait leur reddition.

XV, 2. Or Mézence, entre autres

lourdes exigences, ajouta aussi qu’on lui donne, durant plusieurs années, tout

le vin produit dans les terres latines ; alors sur le conseil et

l’autorité d’Ascagne, on préféra risquer de mourir en défendant sa liberté,

plutôt que de subir une pareille servitude.

XV, 3. Ainsi, après avoir consacré à

Jupiter, par un voeu public, le vin de toute la vendange, les Latins se

jetèrent hors de la cité et, ayant défait les assiégeants et tué Lausus, ils

contraignirent Mézence à la fuite.

XV, 4. Ce dernier, par la suite, par

l’envoi d’une ambassade, obtint l’amitié et l’alliance des Latins, comme

l’atteste Lucius César dans son premier livre, et également Aulus Postumius,

dans son oeuvre L’arrivée d’Énée, dédiée à [...].

XV, 5. Admirant le grand courage

d’Ascagne, les Latins, non seulement estimèrent qu’il était le descendant de

Jupiter, mais ils l’appelèrent d’abord Iole, abrégeant et transformant un peu

son nom, puis Iule : de lui descendit la famille Giulia, comme l’écrivent

César dans son deuxième livre, et Caton dans les Origines.

*

XVI, 1. Laissée enceinte par Énée,

Lavinia, par crainte de l’hostilité d’Ascagne, se réfugia dans une forêt,

auprès de Tyrrhus, berger des troupeaux de Latinus. Elle y mit au monde un

fils, qui fut appelé Silvius, d’après la nature du lieu.

XVI, 2. Mais le peuple des Latins,

imaginant que Lavinia avait été tuée en secret par Ascagne, conçut une grande

animosité à son égard, au point de le menacer avec les armes.

XVI, 3. Alors Ascagne tenta de se

disculper, par des serments, mais cela ne lui servit à rien. Il réussit

toutefois à apaiser un peu la colère populaire, en demandant un certain délai

afin d’entreprendre des recherches, et il promit qu’il comblerait de

récompenses considérables celui qui la retrouverait. Très vite Lavinia fut

retrouvée, et il la ramena à Lavinium avec son fils, et il l’aima et l’honora

comme sa mère.

XVI, 4. Cela lui fit regagner

la faveur du peuple, comme l’écrivent [Gaius] Cesare et [Sextus] Gellius dans

ses Origines du peuple romain.

XVI, 5. D’autres, au contraire,

racontent que, quand le peuple entier cherchait à contraindre Ascagne à rendre

Lavinia, et que lui jurait de ne pas l’avoir tuée, et de ne pas savoir où elle

se trouvait, le berger Tyrrhus, ayant demandé le silence, déclara à cette

nombreuse assemblée qu’il pouvait lui donner des renseignements, s’il obtenait

la promesse que leur sécurité, à lui, à Lavinia et à son enfant, serait

assurée. Ces garanties obtenues, il ramena Lavinia et son fils dans la cité.

*

XVII, 1. Après ces événements,

trente ans s’étant écoulés à Lavinium, Ascagne se rappela que le moment était

venu de fonder la nouvelle ville, conformément au nombre des porcelets nés de

la truie blanche. Observant attentivement la région alentour, il fut frappé par

la montagne, qui aujourd’hui s’appelle mont Albain, du nom de la cité qui s’y

dresse ; Ascagne y fonda une ville, que, d’après sa forme, il appela

Longue, parce qu’elle s’étend en longueur, et Blanche, de la couleur de la

truie.

XVII, 2. Il y transporta les

simulacres des pénates ; mais ces derniers, le jour suivant, réapparurent

à Lavinium ; ils furent reportés à Albe et, on disposa je ne sais combien

d’hommes pour les garder, ils retournèrent de nouveau à Lavinium, dans leur

ancien domicile.

XVII, 3. Personne n’osa plus les

déplacer une troisième fois, comme il a été écrit dans le quatrième livre des Annales

des Pontifes, dans le second de Cincius et de César, dans le premier de

Tubéron.

XVII, 4. À la mort d’Ascagne, un

différend s’éleva, pour l’obtention du pouvoir, entre Iule, son fils, et

Silvius Postumius né de Lavinia ; on s’interrogeait sur celui à qui il

devait revenir, du fils ou du petit-fils d’Énée. La décision incomba au peuple,

qui proclama Silvius roi, à l’unanimité.

XVII, 5. Ses descendants, qui

s’appelèrent tous Silvius, régnèrent sur Albe jusqu’à la fondation de Rome,

comme il est écrit dans le quatrième livre des Annales des Pontifes.

XVII, 6. Sous le règne de Latinus

Silvius, des colons s’établirent à Préneste, Tibur, Gabies, Tusculum, Cora,

Pométa, Labici, Crustumium, Caméria, Bovillae, et dans les autres cités

environnantes.

*

XVIII, 1. Tibérius Silvius, le fils

de Silvius [Postumus], lui succéda. Il fit la guerre aux populations voisines

qui l’attaquaient ; mais lors d’un combat, il fut poussé dans les eaux du

fleuve Albula, et y périt ; et ce fut la raison pour laquelle on changea

le nom du fleuve, comme l’écrivent Lucius Cincius dans son premier livre, et

Lutatius dans son troisième.

XVIII, 2. Après lui régna Arémulus

Silvius qui, dit-on, se distingua par son arrogance, non seulement envers les

hommes, mais aussi envers les dieux, au point qu’il se proclamait supérieur à

Jupiter lui-même ; il commandait à ses soldats, quand le ciel tonnait, de

frapper sur leurs boucliers avec leurs armes, et il prétendait qu’il savait

produire un son plus éclatant encore.

XVIII, 3. Mais il fut puni bien vite :

frappé par la foudre, et saisi dans un tourbillon de vent, il fut précipité

dans le lac d’Albe, comme il est écrit dans le quatrième livre des Annales

des Pontifes, et dans le second des Épitomes de Pison.

XVIII, 4. Aufidius, pourtant, dans

ses Épitomes, et Domitius, dans son premier livre, rapportent qu’il ne

mourut pas foudroyé, mais que son palais s’écroula lors d’un tremblement de

terre, et qu’il fut emporté et traîné avec les ruines de l’édifice dans le lac

d’Albe.

XVIII, 5. Après lui régna Aventinus

Silvius ; attaqué par les peuples voisins, lors de la bataille il fut

encerclé par les ennemis ; il mourut et fut enseveli au pied de la

montagne qui prit son nom, comme l’atteste Lucius César dans son deuxième

livre.

*

XIX, 1. Après Aventinus, le roi d’Albe,

Silvius Procas, laissa pour héritiers, à parts égales, ses deux fils, Numitor

et Amulius.

XIX, 2. Alors Amulius mit d’un côté

le seul pouvoir royal, de l’autre tout le patrimoine et les richesses de leur

père, et il laissa Numitor, qui était l’aîné, le droit de choisir ce qu’il

préférait.

XIX, 3. Au pouvoir, Numitor préféra

la tranquillité privée avec ses richesses, et ainsi Amulius obtint le règne.

XIX, 4. Pour renforcer son propre

pouvoir, il fit tuer le fils de Numitor, durant une partie de chasse ; il

décréta en outre que Rhéa Silvia, sa soeur, devînt prêtresse de Vesta, feignant

d’avoir eu une vision, où la déesse elle-même lui demandait cela. En réalité,

il prit cette décision parce qu’il estimait dangereux que de Rhéa Silvia naisse

une descendance, qui vengerait les torts subis par leur aïeul, comme l’écrit

Valérius Antias dans son premier livre.

XIX, 5. Marcus Octavius et Licinius

Macer rapportent au contraire que ce fut Amulius lui-même, l’oncle de la

vestale Rhéa Silvia, qui, pris de passion pour elle, la viola dans le bois

sacré de Mars, profitant d’un ciel sombre et obscurci par les nuages, quand la

jeune fille, aux premières lueurs de l’aube, sortit pour puiser l’eau destinée

au culte. Le temps normal s’étant écoulé, deux jumeaux naquirent.

XIX, 6. L’ayant appris, Amulius,

afin que sa faute ne fût pas connue, ordonna que la prêtresse fût condamnée à

mort, et que les jumeaux lui fussent remis.

XIX, 7. Alors Numitor, en espérant

que dans l’avenir ses petits-enfants, devenus grands, vengeraient les offenses

subies, leur substitua d’autres nouveaux-nés, et confia ses vrais petits-fils à

Faustulus, le chef des bergers, pour qu’il les élève.

*

XX, 1. Au contraire, Fabius Pictor,

dans son premier livre, et Vennonius racontent que la jeune fille était sortie,

selon l’usage rituel, pour puiser l’eau nécessaire au culte, à une fontaine qui

se trouvait dans le bois sacré de Mars. Quand ses compagnes se dispersèrent en

fuyant, à cause d’une pluie soudaine et de tonnerres, elle fut violée par Mars,

et elle en demeura profondément troublée ; mais le dieu la réconforta en

lui révélant son identité, et en lui promettant qu’elle donnerait naissance à

une descendance digne de son père.

XX, 2. Dès qu’il sut que la

prêtresse avait accouché de deux jumeaux, le roi Amulius ordonna immédiatement

qu’ils soient portés au bord du fleuve, et abandonnés.

XX, 3. Ceux chargés d’exécuter

l’ordre placèrent les enfants dans une petite barque, et les abandonnèrent dans

le Tibre, au pied du Palatin, où un étang s’était formé, en raison des pluies

abondantes. Faustulus, un porcher de la région, les aperçut en train d’exposer

les enfants ; lorsque les eaux se furent retirées, il vit que la petite

barque avec les enfants s’était immobilisée auprès d’un figuier. Attirée par

les pleurs des bébés, une louve, qui venait de mettre bas, commença par les

lécher, puis elle leur offrit ses mamelles afin de les soulager. Alors

Faustulus s’approcha, recueillit les petits et les porta à sa femme, Acca

Larentia, pour qu’elle les nourrisse, comme l’écrivent Ennius dans son premier

livre, et César dans le second.

XX, 4. Certains ajoutent que, tandis

que Faustulus observait encore, un pivert également vola vers les enfants, le

bec plein de nourriture, qu’il leur donna ; d’où la conviction que le loup

et le pivert sont placés sous la protection de Mars. L’arbre, près duquel les

enfants furent abandonnés dans le fleuve, est appelé « figuier

ruminal », parce que sous son ombre le bétail a l’habitude de ruminer

pendant le repos de l’après-midi.

*

XXI, 1. Valérius raconte au

contraire qu’Amulius confia les enfants nés de Rhéa Silvia à son esclave

Faustulus pour qu’il les supprime ; mais celui-ci, prié par Numitor de

n’en rien faire, les donna à élever à Acca Larentia, sa maîtresse, qu’on

appelait « louve », parce qu’elle avait l’habitude de se prostituer

pour de l’argent.

XXI, 2. On sait en effet que ce

terme désigne les femmes qui font commerce de leur corps, et de là vient

l’usage d’appeler lupanars les lieux où elles sont logées.

XXI, 3. Par la suite, quand ils

furent en mesure de recevoir une éducation libérale, les jumeaux demeurèrent à

Gabies, pour y apprendre les lettres grecques et latines : leur aïeul

Numitor, en secret, pourvoyait à tout.

XXI, 4. Dès qu’ils atteignirent

l’adolescence, Romulus apprit, d’une révélation de Faustulus, qui était son

grand-père, qui était sa mère et quel destin il avait enduré : il se

dirigea aussitôt vers Albe avec une troupe de bergers armés, tua Amulius et

restitua le pouvoir royal à Numitor.

XXI, 5. Le nom de Romulus vient de

sa grande force et de sa valeur : en grec, on l’exprime par la parole ![]() .

Son frère, pour sa part, fut appelé Rémus, à cause de sa lenteur, parce que les

hommes d’une telle nature, autrefois, étaient nommés remores.

.

Son frère, pour sa part, fut appelé Rémus, à cause de sa lenteur, parce que les

hommes d’une telle nature, autrefois, étaient nommés remores.

*

XXII, 1. Après les événements qui

viennent d’être exposés, ayant célébré un sacrifice dans le lieu qu’on appelle

aujourd’hui Lupercal, Romulus et Rémus, coururent joyeusement, en frappant,

avec les peaux des victimes immolées, tous ceux qu’ils rencontraient sur leur

passage, et ils décrétèrent que ce sacrifice solennel reste en vigueur pour

eux-mêmes et pour leurs descendants, et ils donnèrent des noms différents à

leurs propres compagnons : Rémus les appela Fabius, Romulus Quintilius.

Ces noms sont encore en usage aujourd’hui au cours de cette cérémonie.

XXII, 2. Dans le second livre des Questions

pontificales, au contraire, on lit qu’Amulius envoya quelques-uns de ses

sujets pour capturer le berger Rémus, mais, n’osant pas le capturer par la

force, ils choisirent le moment opportun pour lui tendre une embuscade. En

l’absence de Romulus, ils feignirent de proposer un concours pour savoir qui

d’entre eux, les mains liées derrière le dos, serait capable de porter le plus

loin possible, en la tirant avec les dents, la pierre que l’on utilisait pour

peser la laine.

XXII, 3. Sûr de sa force, Rémus

promit qu’il la porterait jusqu’à l’Aventin ; mais dès qu’il eut accepté

de se faire ligoter, il fut emmené comme prisonnier à Albe. À son retour,

Romulus, informé de ce qui s’était passé, réunit aussitôt un grand nombre de

bergers ; il les divisa en groupes de cent hommes auxquels il distribua

des perches ; des manipules de foin, de formes variées, étaient attachés à

leur extrémité, pour que tous puissent plus facilement reconnaître et suivre

leur propre chef. De là vient le nom de « manipulaires », donné aux

soldats qui appartiennent au même groupe.

XXII, 4. Ainsi, ayant tué Amulius,

Romulus libéra son frère et rendit le règne à son aïeul Numitor.

*

XXIII, 1. Romulus et Rémus

projetèrent de fonder une ville, dans laquelle tous deux régneraient avec un

pouvoir égal ; Romulus estimait que l’endroit le mieux adapté était le

Palatin, et il voulait l’appeler Rome, alors que Rémus indiquait une autre

colline distante de cinq milles du Palatin, et dont il voulait que le lieu

prenne, d’après son nom, le nom de Rémoria. Comme la controverse s’éternisait,

leur aïeul Numitor ayant été pris pour arbitre, on décida de laisser les dieux

trancher ce différend : celui des deux frères qui, le premier, aurait des

auspices favorables, fonderait la cité, lui donnerait son nom et en deviendrait

roi.

XXIII, 2. Pour prendre les auspices,

Romulus se plaça sur le Palatin, et Rémus sur l’Aventin ; à Rémus, tout

d’abord, apparurent six vautours qui volaient ensemble, qui venaient de la

gauche. Il envoya annoncer à son frère qu’il avait déjà eu l’auspice qui lui

commandait de fonder la ville ; qu’il se dépêche, donc, de venir auprès de

lui.

XXIII, 3. Dès qu’il fut arrivé,

Romulus demanda quel avait été l’auspice, et Rémus lui répondit que, tandis

qu’il prenait l’auspice, il lui était apparu six vautours groupés. « Mais

moi, maintenant, je t’en montrerai douze ! » Et subitement apparurent

dans le ciel douze vautours, accompagnés d’un éclair et d’un coup de tonnerre.

XXIII, 4. Alors Romulus

ajouta : « Pourquoi, ô Rémus, vanter ce que tu as vu avant, quand

maintenant tu vois cela ? » Alors Rémus, comprenant que le règne lui

avait été soustrait : « En cette ville », s’exclama-t-il, « de

nombreux espoirs et des présomptions audacieuses se réaliseront de façon très

heureuse. »

XXIII, 5. Au contraire, Licinius

Macer, dans son premier livre, raconte que le différend se conclut

tragiquement, parce qu’aussi bien Rémus que Faustulus, qui voulaient résister,

furent tués.

XXIII, 6. Au contraire, Égnatus,

dans son premier livre, nie la fin tragique de Rémus, et soutient qu’il vécut

plus longtemps que Romulus.

[1] Le texte ajoute : « les uns aux autres »

[2] Virgile, Énéide (VIII, 319-320)

[3] Virgile, Énéide (I, 242-243)

[4] Virgile, Énéide (VIII, 314-318)

[5] Virgile, Énéide (VIII, 321-323)

[6] Virgile, Énéide (VIII, 357)

[7] Virgile, Énéide (VIII, 358)

[8] Virgile, Énéide (VII, 45-46)

[9] Salluste, Catilina, (VI)

[10] Virgile, Géorgiques, (III, 392)

[11] Plaute, Bacchides, (666)

[12] Virgile, Énéide (VI, 232-233)

Janus

|

|

|

|

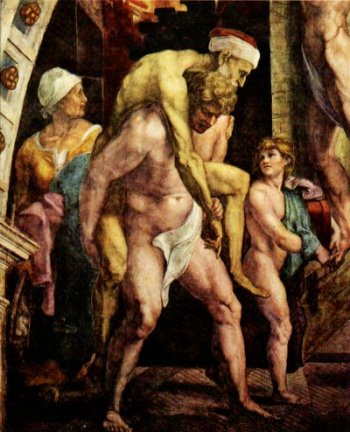

Pièce de monnaie à l'effigie de Janus |

Statue de Janus à deux visages |

Janus est l'un des plus anciens et des plus grands dieux du panthéon romain.

Les mythologues ne sont pas tous d'accord sur son origine. Selon certains, Janus

était indigène à Rome, où il aurait autrefois régné avec Camèse (un roi

mythique). Selon d'autres, Janus était un étranger, originaire de

Thessalie et exilé à Rome, où il aurait été accueilli par Camèse, qui

aurait partagé son royaume avec lui. Janus aurait alors bâti une cité

sur la colline (elle aurait pris le nom de Janicule, d'après celui du dieu).

D'autres, encore, en font un fils d'Apollon et de Créuse.

Il fonda la ville de Janicule lorsqu'il aborda en Italie, dans le Latium en

compagnie de sa femme Camisè, avec qui il aura des enfants, notamment Tiber,

l'éponyme du Tibre. A la mort de Camèse, il continua de régner seul sur

le Latium et il accueillit Saturne,

chassé du ciel et de Grèce par son fils Jupiter. Par reconnaissance, Saturne

aurait donné à Janus le don de la «double science», celle du passé et

celle du futur. En effet, Janus est représenté avec deux visages tournés

en sens contraires. Ovide dit qu'il a un double visage parce qu'il exerce son

pouvoir sur le ciel, sur la mer comme sur la terre; tout s'ouvre ou se ferme à

sa volonté; il gouverne la vaste étendue de l'univers.

La règne de Janus fut pacifique. On le considéra donc comme le dieu de

la paix. Il est aussi la divinité des portes (car toute porte regarde des deux

côtés). Le roi Numa lui fit bâtir à Rome un temple. Ce temple est

orienté d'est en ouest et deux portes y donnaient accès, entre lesquelles

s'élevait une statue de Janus à deux visages. Lors d'une déclaration de guerre,

les Romains ouvrent les portes de son sanctuaire pour indiquer que le dieu est

parti combattre, et les referment dès que le dieu est de retour, donc en temps

de paix. Ce temple fut fermé une fois sous le règne de Numa, une

deuxième fois après la seconde guerre punique et trois fois sous le règne

d'Auguste. Janus préside aussi aux portes du ciel et les garde de

concert avec les Heures.

Grâce a son double visage, Janus contrôle aussi l'orient et l'occident.

Afin de montrer que Janus est le gardien des portes et qu'il préside aux

chemins, on le représente tenant d'une main une clef et de l'autre une verge.

On dit aussi que Janus est l'inventeur des bateaux (qu'il aurait utilisé

pour faire le voyage de Thessalie en Italie) et celui des pièces de monnaie. En

effet, les plus anciennes pièces de bronze romain portaient d'un côté l'effigie

de Janus et de l'autre une proue de bateau.

Janus est devenu le dieu de toute chose, celui de l'Année (il a

d'ailleurs donné son nom au moi de janvier: Januarius), le dieu des

Quatre Saisons (dans ce cas-là, il est alors représenté avec quatre têtes).

On dit aussi que Janus a épousé la Nymphe Juturne et qu'il aurait eu

avec elle un fils, le dieu Fons (dieu des sources).

Janus était aussi un habile orateur.

Une fois mort, Janus fut divinisé. Différentes légendes se rattachent à

lui, et en particulier celle qui raconte le miracle qui sauva Rome de la

conquête sabine.

Références littéraires

Suet., II, XXII :

|

Ianum Quirinum semel atque iterum a condita urbe

ante memoriam suam clausum

in multo breviore temporis

spatio terra marique pace parta ter clusit. Bis ouans (ovans) ingressus est urbem, post Philippense

et rursus post Siculum bellum. Curulis triumphos

tris egit, Delmaticum, Actiacum, Alexandrinum, continuo triduo omnes. |

Le temple de Janus Quirinus, qui n'avait été fermé que deux fois avant lui depuis la fondation de Rome, le fut trois fois sous son principat, dans un espace de temps beaucoup moins long, la paix se trouvant établie sur terre et sur mer. Il entra deux fois dans Rome avec les honneurs de l'ovation, d'abord après la guerre de Sicile. Il célébra trois triomphes curules, ceux de Dalmatie, d'Actium et d'Alexandrie, tous en trois jours de suite. |

Ov., F., I, 245-254 :

|

«...Arx mea collis

erat quem uolgus nomine nostro |

«... Ma citadelle était la colline que le public désigne par mon nom |

Sources

- Grimal P., Mythologie, Hachette, Paris, 1990, pp. 241-242

- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse, Paris, 1965, p.171

- Commelin P., Mythologie grecque et romaine, Classiques Garnier, 1948, pp. 196-198

- Le Grenier de Clio, «Mythologie gréco-romaine», <http://grenier2clio.free.fr/grec/romains.htm>, 21 avril 2002

- David Wagner et Tal Garfinkel, Janus, <http://www.cs.berkeley.edu/~daw/janus/>, 11 juin 2002

Indo-European

Chronology (III period)

Comments to the table

1250 BC Phrygians come from Balkans to Asia

Minor - the first Great Movement of Nations begins

After Illyrians began their

movement to the south from the Danube valley, Phrygian tribes which probably

came to the Balkans together with some branches of the Hellenic group were

forced to leave their settlements and start the migration which was to play an

important role in the whole Indo-European history.

Masses of Phrygian tribes,

which lived along the Lower Danube on fertile lands and therefore could be very

numerous, invaded countries inhabited by other nations, so the chain reaction

of migrations started. In two centuries the East Mediterranean will be in chaos

- two greatest civilizations will fall, thousands of people will change their

homes and homelands, countries will be plundered. The Bronze Age was replaced

by the Iron Age - the one we still live in.

Phrygians, who could make a

community with Hellenic and Armenian groups of the Indo-European family, are

believed to come from Asia via South Russian steppes. First they lived in the

northern Balkans, contacting with Thracians, Illyrians and Doric Greeks, and

now had to cross the Bosporus and to settle in West Asia Minor, among

non-Indo-European tribes who lived in Troy and other towns here.

More about Phrygian language

More about ancient languages of the

East Mediterranean

1250 BC First mentioning about

Lycians

The country which is named

"Lukka" in Hittite documents was for sure Lycia and was situated

along the southern shores of Anatolia. The name itself can be aboriginal:

Anatolian people were fond of borrowing names of towns, countries and

themselves from native population, Hittites got their name from Hatti, Palaic

tribes - from the country and town of Pala. Lycians were a branch of Luwians,

which moved westwards from Luwija and soon colonized these lands.

Their language was even

less Indo-European than Luwian, with quite a lot of loanwords, agglutinative

grammar features and even strange sounds which were picked up in Lycian: too

many nasals, for example. The structure of the language allows us to say that

it was for sure the descendant of Luwian.

Lycians are several times mentioned

in Egyptian sources (under different names) as one of the "Sea

Peoples" which started to act in the Mediterranean at this time. Another

region in Asia Minor, Cilicia, also derives from Lycians.

More about Lycian

language

More about Luwian

language

1250 BC Baltic peoples move

north and east

Around the 15th century BC the

division happened of the common Balto-Slavic ethnic group into two subbranches

- Slavic and Baltic. The most ancient traces of Baltic cultures can be found

along the Vistula and the Oder rivers; and now they began to migrate eastwards

and northwards - until in the 13th century reached the Baltic Sea and the

Daugava (Dvina) river. The archaeological discoveries show very close ties of

the population here with the Vistula region in the next several centuries.

These lands, modern

Lithuania, southern Latvia, northern Poland and parts of Belorussia, were at

that time occupied by Finnish tribes, living on hunting and fishing. But the

population was not dense in these woody regions, so Baltic peoples could find

much land to settle and cultivate. The mutual contacts of Finnish and

Indo-European nations led to the assimilation of Finns in the south, and vice

versa the assimilation of Balts in the north. Baltic languages acquired many

words, phonetic and morphological features from Finnish, which are seen even now

in Lithuanian and Latvian. As for those tribes which settled in what was later

Prussia, came into close contact with Slavic, thus accumulating much of the

relative Slavic grammar and vocabulary.

1230 BC "Sea

Peoples" destroy Hittite Kingdom, invade Syria, Palestine, Egypt

The epoch of "Sea

Peoples" was similar to later times of Hunns and Goths in the Roman

Empire, or Vikings in the Medieval Europe. Migrations in Southern Europe and

Asia Minor caused great masses of people to lead the nomadic style of life.

Thousands of people took up piracy and began traveling through the sea seeking

for a better country or just for plunder. The changes in the climate at that

time could also be a reason for generating such a wave of sea moves.

"Sea Peoples" did

not belong to the exact ethnic group, their armadas were composed of different

nations. Some of them are known, according to Egyptian, Hittite documents and

Greek myths; some names are unknown, they disappeared from the history.

Egyptians named Hellenes (Achaeans), Carians, peoples of Asia Minor. The Bible

tells about Philistines who are also considered as one of the "Sea

Peoples"; Greeks tell about Lelegs and Pelasgians, and also mention

Tyrsenians, future Etruscans who could come to Italy from Asia as well.

In several decades the

Hittite Kingdom was raided and destroyed - it will never rise again. At that

very time Mycenaean cities on Crete and Cyprus were turned into ruins and

conquered. Palestine and Syria were invaded, and for a long time were

struggling with aggressors. Egyptian lands in Palestine were lost - even the

Delta of the Nile was partly occupied by the pirate ships, and pharaoh Pamesses

III could hardly resist them. All these changes were accompanied by the Doric

invasion in Greece and the fall of the Mycenaean civilization.

More about Hittite history:

2100 BC 1600 BC 1750 BC 1450 BC 1350 BC

More about Sea Peoples

More about Pelasgians and their

language

1230 BC Achaeans conquer Troy

People long thought Homerus

simply invented Troy and the famous war for it. His epic was considered as one

of Greek myths, until an adventurer named Henrich Schlimann studied the

Homerus's texts attentively, went to Turkey and excavated Troy from one of

deserted hills.

The war described in detail

in the Greek epic, must have reflected one of the episodes of the war between

Asiatic shore cities and Greek polises, the war for trade profits. Triy was a

rather rich and influential, so Achaeans had to struggle cruel merchant

competition with it. It was evidently strong enough to resist the invasion, so

Hellenic countires had to unite in order to destroy the Asiatic power of Troy.

Another theory says that the Troy war was just one of "Sea Peoples"

naval raids - Achaeans were one of the most active "Sea Peoples" at

that time. The city of Mycenae and its king Agamemnon Atreides were joined by

several minor Greek polises and made the strong force.

The siege of the city

lasted ten years, according to the poem, and then was captured and destroyed.

Archaeological research shows that the town was eliminated by the fire.

Achaeans got the ooportunity to settle on fertile lands in West Asia Minor and

to found prosperous colonies there. But it was the last military victory of

Mycenaean Greeks; some 80 years later the civilization was crushed by Doric

invaders.

More about Achaean history:

2250 BC 1900 BC 1450 BC 1475 BC 1400 BC 1200 BC

1200 BC Achaeans start

migrating to Crete, Cyprus, Asia Minor

Constant pressing of Doric

and Aeolian tribes from the north of Greece, economic problems and other, maybe

unknown reasons force the Achaean population to leave their homes and go to

neighbouring Mediterranean islands, to Asia Minor and even to Southern Italy.

Probably, it was the first attempt of the future Great Greek Colonization.

Taking an important part in

the Sea Peoples' piracy, Achaeans gradually settled in Crete, Cyprus, on the

Aegean Islands, founded famous colonies on the Asiatic shores and developed old

ones, like Miletus, Galicarnassus, Colophon and others. At the same time the

Achaean military force was preparing to the invasion of Troy, the rich city in

Asia Minor.

Last relics of pre-Hellenic

population of islands in the Aegean and the Mediterranean were slowly

assimilated by Indo-Europeans from continental Greece.

More about Achaean history:

2250 BC 1900 BC 1450 BC 1475 BC 1400 BC 1230 BC

1200 BC Celtic cultures in

Gaul and Germania

From this time Celts gradually become the most powerful nation in Northern

Europe. They easily and quickly spread over vast lands of France (Gaul),

Germany, Low Countries, the Alps, penetrated on the Iberian peninsula. Celts

were wary and numerous which helped them to conquer lands of ancient European

tribes and to widen their domain.

Celtic tribes are believed

to have been moving first along the Middle Danube to the west; later their

cultures can be archaeologically traced in Southern Germany and in Central

Gaul; Celts slowly assimilated aboriginal peoples of those regions, and neolithic

cultures which flourished in Europe before Indo-Europeans came, were preserved

in the 12th century BC only in the Low Rhine lands, somewhere in the Alps and

on the peninsula of Brittany. The British Isles were not yet visited by the

Indo-European settlers, though continental cultures - Celtic, Germanic, Baltic

and Greek - developed trade contacts with the islands.

The Common Celtic language was at that time still very similar to its relatives

Italic, Illyrian and Venetic. Besides, Celtic words and word elements were

borrowed by Slavic and Germanic languages in this very early epoch.

More about Celtic history: 2100 BC 1400 BC 650 BC

Map of Celtic languages

More about Common Celtic language

1200 BC Illyrians arrive at

South Italy

Inscriptions discovered in south-eastern Italy, written in one of Italic

alphabets, were identified as using the language similar to Illyrian. After

Illyrians occupied the regions of Dalmatia and reached the Adriatic shores,

they crossed the narrow sea space and found themselves in Italy.

This migration is believed

to take place together with similar moves of Italic tribes from the Balkans to

Italy - we mean the second Italic wave, including Osco-Umbrian peoples.

Illyrians also settled on the Apennine peninsula, and lived there until they

were completely assimilated by Roman settlers.

This Illyrian branch was

called Messapic by ancient authors. Nowadays we can state that the Messapic

language was rather different from Illyrian: first of all in lexical composition,

where it shows many "italisisms". Messapic inscriptions are all of

the same type - burial sacred messages, that is why the grammar basis and the

known vocabulary of the language remain poor. It the 1st and the 2nd centuries

AD Messapic tribes in Italy mixed with Italics, and the language disappeared.

More about Messapic language

More about Illyrian language

Map of Italic languages

1200 BC Doric tribes invade

Greece; soon they destroy the Mycenaean civilization

The next step of the Great

Movement of Peoples was made in the early 13th century, when Doric tribes,

representatives of the Hellenic group of the Indo-European family, began

migrating south from the Balkans, to the centers f the Mycenaean civilization.

Mycenae and other cities of

Greece at that time were already rather weak: overcrowded by people who could

not provide enough food for themselves, deep involved and weakened in conflicts

of the Mediterranean (including the most famous of them: the Trojan War),

losing many favours of the overseas trade. That is why Doric invaders were

fortunate soon to destroy much of the civilization. City blocks of Mycenae were

burned, and its acropolis was destroyed. Tyrinth suffered constant attacks. The

king's palace in Pilos was totally destroyed and was never restored since then.

Doric peoples did not know

monarchy, they used a kind of military democracy, that is why were especially